連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(35)」やりきれんわ。まだ生きてはる、おっさん。

カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち"

「声よし、顔よし、姿よし」の枕詞とともに語られる歌舞伎俳優、15代目・片岡仁左衛門。2015年には重要無形文化財保持者(人間国宝)にも認定された彼がまだ30代半ば、本名の片岡孝夫を名乗っていた時期に主演した映画が松本清張原作、野村芳太郎監督の『わるいやつら』である。 「やつら」の言葉通り、悪人が次々に登場するこの映画にあって、片岡が演じるのも複数の美女を手玉にとるプレイボーイ。歌舞伎でいえば「色悪」のような役どころだ。

亡き父から病院を受け継いだ典型的な坊ちゃん院長で、医療に対する情熱などまるでない。かといって経営者の才覚があるわけでもなく、火の車となっている病院経営の赤字は愛人たちから巻き上げた金で穴埋めすればいいくらいに考えている。クールで残酷、計算高いように見えながら、やっていることは行き当たりばったり。邪魔になった人間は医師である強みを生かして、すぐにあの世へ葬ってしまう。何しろ医師だから薬の調達も容易だし、死亡診断書も自分で書けるのだ。しかし、こんな安易な悪事がいつまでも続くはずはない。しだいに犯罪の泥沼に足をとられ、八方ふさがりになっていく。

彼と関係を持つのは男女を問わず色と欲にまみれた人物ばかりなのだが、目を引くのはやはり女性たちである。演じるのは当時の旬の美人女優たちだから、スクリーンの華やかさは清張映画随一と言ってもいい。

彼の金づるでもある愛人の一人には梶芽衣子。『女囚さそり』シリーズで一世を風靡し、本作の2年前には『曽根崎心中』(増村保造監督)で数々の主演女優賞に輝いている。もう一人の愛人には後に『薄化粧』(五社英雄監督)でブルーリボン賞助演女優賞を受賞する藤真利子。片岡が入れあげる美貌の服飾デザイナー役の松坂慶子も、本作を経て『蒲田行進曲』(深作欣二監督)では映画賞を総なめにするまでに成長していく。当時、梶芽衣子33歳、藤真利子25歳、松坂慶子28歳。

亡き父の愛人であったばかりか、片岡の愛人でもある看護師長役の宮下順子の存在も大きい。当時31歳。日活ロマンポルノの看板女優として淫靡で湿った女の性を演じてきた宮下が、ここでも見事に日陰の女の凄みを見せつける。片岡にこううそぶく。

「あんた、何年か前に私を捨てたわね。私、そのとき何考えてたかわかる? いつあんたを殺してやろうかと思って。知らなかったでしょ。あんた、いい気になってあっちの女、こっちの女と遊び歩いて…」

日本の女優としては珍しくアウトローを演じ続けた梶芽衣子も負けていない。お金のために自分の夫を亡き者にしようと片岡と結託。なかなか息を引き取らない夫の枕元で、悪びれることなくつぶやく。

「やりきれんわ。まだ生きてはる、おっさん」

こうしたしたたかな女たちを前にすると、坊ちゃん院長の悪人ぶりが弱々しく見えてくる。だが、「女は怖い」「女は強い」と単純に割り切れる映画でもない。藤田まこと演じる計理士も相当なワルだし、緒形拳の刑事も正義の人というには狡猾さが鼻につく。

善と悪とを昼と夜にたとえれば、昼から夜へと変わる黄昏どきの闇を描いたのが『わるいやつら』だ。人が善から悪へと移りゆく刹那。悪とも善とも判別がつかない刹那。つまり昼でも夜でもない、人間心理の闇を描いたピカレスク・サスペンスである。

それにしても、歌舞伎界のプリンスだった片岡孝夫が殺人を平然と行うプレイボーイに扮したことに今さらながら驚く。片岡仁左衛門を襲名した数年後にたまたま取材する機会があったのだが、そのとき印象に残ったのはこんな言葉だった。

「自分自身は常に白いキャンバスであり、そこにどんな絵でも描くことができるような役者でありたい」

もし、今再び映画に主演するとしたら、スクリーンにどんな絵を描いてくれるのだろうか。無理とは知りつつ、ぜひ観てみたい。

文 米谷紳之介

『わるいやつら』

発売・配信・作品情報は画像をクリック

2025年から始動しました映画監督 野村芳太郎 再発見 & 再評価プロジェクト始動を記念しまして2019年野村芳太郎監督生誕100年に米谷紳之介さんにご執筆いただきましたコラムを再度、ご紹介してまいります。

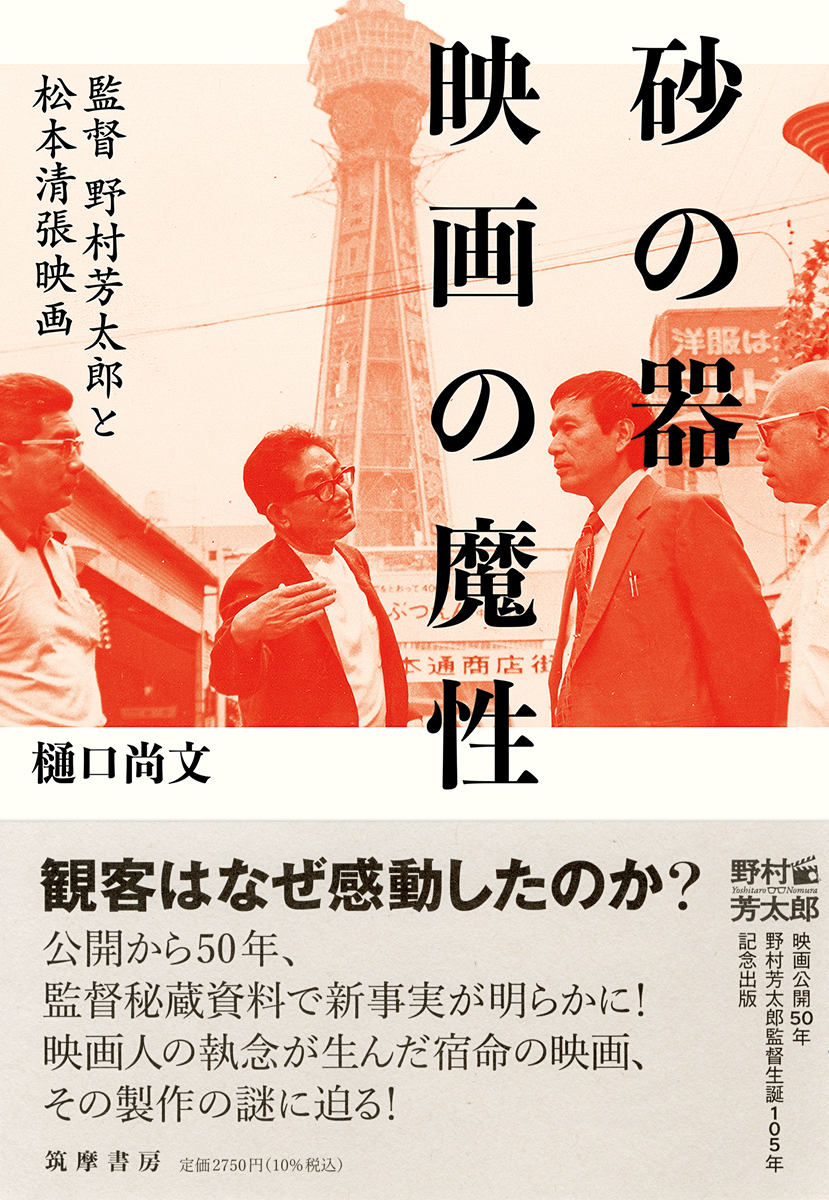

日本映画史上の金字塔「砂の器」をはじめとする松本清張原作の映画化の数々で知られる 野村芳太郎監督(1919年4月23日-2005年4月8日)。 松竹映画で監督したその膨大なフィルモグラフィは重厚な社会派あり、スリリングなサスペンスあり、 上質な人間ドラマ、王道の人情喜劇、コント55号作品ありと、多岐のジャンルにわたります。 連載コラム『銀幕を舞うコトバたち』では、 松竹の名匠・野村芳太郎の作品群を複数回にわたり取り上げ、その全容に迫っていきます。