連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(33)」わかっとってもな、口に出して言うちゃいかんことですけんね。わたしも言いません。

カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち"

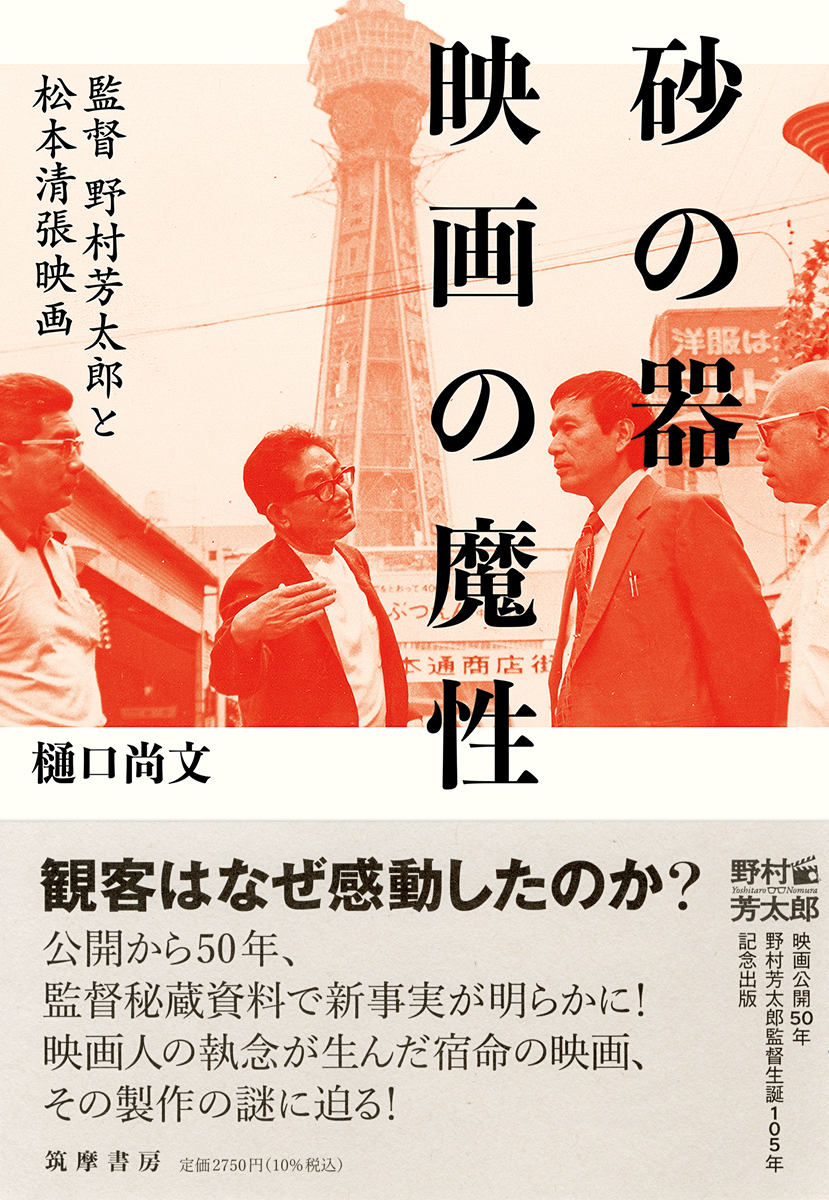

高度成長真っ盛りの1960年代、強者の代名詞といえば大相撲の横綱・大鵬とプロ野球の読売ジャイアンツだった。大鵬は1960年の新入幕から引退までの12年間に32回の優勝を果たし、巨人も前人未到の9連覇が1965年に始まっている。それを象徴する言葉が「巨人、大鵬、卵焼き」。当時の大多数の子どもが好きだったものを3つ並べただけなのだが、語呂の良さもあってすぐに流行語となった。野村芳太郎監督の『女たちの庭』はそんな時代のホームドラマである。

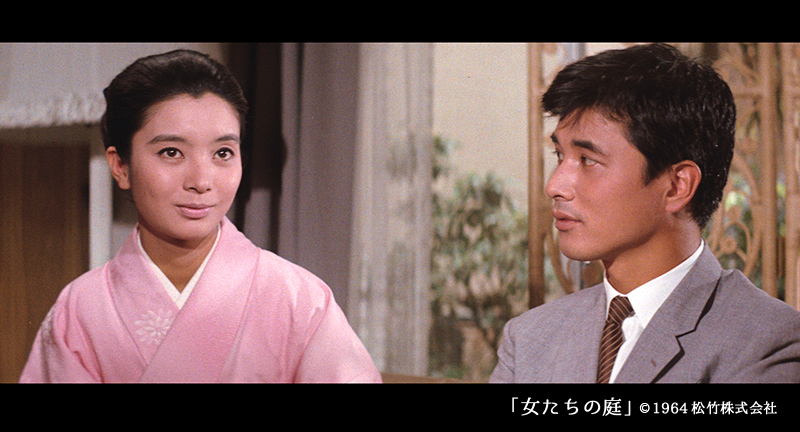

日本橋の老舗織物屋に美人三姉妹がいて、長女(小畠絹子)には跡取り婿(園井啓介)がいる。次女の香山美子は何度も見合いを重ねたがゴールには至っていない。三女の生田悦子も独身。家族は三女の結婚はもう少し先だろうとの認識である。そこに現れるのが東大を出て建設会社に勤める二枚目、山口崇。彼が高校時代は野球部だったと知ると、香山と生田は義兄がエースを務める弱小草野球チームの応援歌を披露する。

「ジャイアンツは強す~ぎ~て、つまら~な~いチーム」

歌詞の一節がまさに「巨人・大鵬・卵焼き」の時代を反映していて可笑しい。

父の小沢栄太郎や長女らは香山美子と山口崇を一緒にさせることで意見は一致するのだが、縁談話は野球にたとえられる。

「今度こそなんとかホームインさせないと」

「みんなで、いろいろブロックサインこさえてね」

そして、香山が周囲のお膳立てに反発するうち、生田が「私がピンチヒッターになってもいいのよ」と名乗りをあげる。さらに姉の本心を見透かしたように挑発する。

「お姉さん、ホームランコースの球、見逃したかもしれないわよ」

香山も強がって応戦する。

「わざと見送りよ」

『赤ひげ』『影武者』など黒澤映画の脚本でも知られる井出雅人と永井素夫によるセリフが楽しく、野球用語で構成するドラマも面白いのではと思えてくる(余談だが、山口崇はMLBで活躍する大谷翔平に似ている)。当然、こうした序盤の軽快な流れから、一人の男性を巡る姉妹のラブコメディを予想するのだが、さにあらず。二人ともあっさりふられてしまい、後半はそれまでとは調子を変えたシリアスなドラマが待っている。この転調こそ『女たちの庭』の醍醐味。

実は山口崇の親代わりになって学費の面倒を見ていたのは父の学友であり、高峰三枝子演じる母も彼とは親しかった。ドラマは学友の死を伝えられたあたりから不安や懸念の色を帯び始める。母とその学友が深い関係にあったことに気づいた三女の生田は母とその男性の関係、さらには自分の本当の父親が誰なのかを確かめるために九州の伊万里へ向かうのだ。

危うい設定である。「母の不貞」、しかも「父と友人を含めた三角関係」といういくらでも泥臭い悲劇になりそうな題材を扱い、しかもどこへ着地するのか見えないまま、舞台は伊万里、東京、伊東と移っていく。しかし話の運びは滑らか。後味もいい。あえて本作の主題を言葉にすれば「言わぬが花」、「以心伝心」といったところだろうか。

母の好きだった男性の妹(岡田茉莉子)は生田にやさしく、きっぱりと諭す。

「わかっとってもな、口に出して言うちゃいかんことですけんね。私も言いません。口に出して言わんとでも、心は通じちょるでしょうが。そうでしょ」

当時、34歳の岡田茉莉子が出番は少なくても、落ち着いた芝居でドラマの重心の役目を担っている。

野球にたとえれば、『女たちの庭』は攻撃で点を重ねるのではなく、守備で魅せる映画だ。1点差で迎えた最終回、難しい打球を処理したショートの岡田茉莉子がセカンドの生田悦子に送球、さらにそのボールがファーストの高峰三枝子に渡って鮮やかなダブルプレーが完成し、ゲームセットになったとでもいうような。白か黒かの決着がつかないと納得しない人が増えたSNSの時代には、あまりお目にかかれない作品である。

文 米谷紳之介