連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(60)」

女に買ってやった下履きの色を全部言いなさい。

カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち", 松竹映画100周年

日本は不倫に不寛容な国だといわれる。近年の俳優やタレント、スポーツ選手の不倫に対するSNSなどでのバッシングを見ると、たしかに不倫に対して厳しい見方をする人は多い。昭和を代表する、ある俳優を取材した際、「今、自分が若かったら、芸能界なんか入らないよ。息苦しくってしょうがない」と苦笑いしていたのが思い出される。

一方、世界で一番、不倫に寛容なのがフランスである。有名なのはミッテラン元大統領の発言だ。愛人との間に子どもがいたことが発覚し、記者に問われると、「それが何か」と、どこ吹く風だった。現職のマクロン大統領も17歳のときに同級生の母親で25歳年上の女性教師と不倫関係に陥り、その後、結婚に至っている。

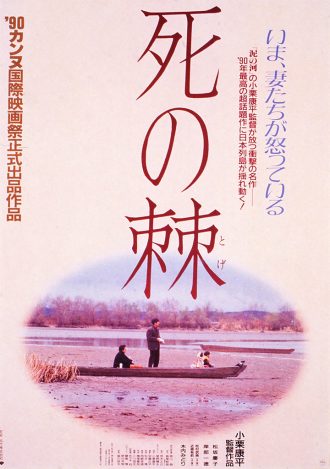

そんな不倫大国フランスのカンヌ映画祭で1990年に、パルム・ドール賞に次ぐ審査員グランプリを受賞したのが『死の棘』である。結婚して10年、2人の子どもがいる夫婦の話で、夫の浮気がもとで妻はどんどん精神のバランスを崩していく。はたして、フランス人はこの映画をどう見たのだろうかと、ちょっと気になる。

原作は島尾敏雄の有名な私小説。監督は『泥の河』や『伽椰子のために』の小栗康平。小栗康平の映画といえば、登場人物は口が重く、本当の思いは言葉では表現できないとでもいいたげなのだが、この映画の松坂慶子と岸部一徳の夫婦はとにかくよく喋る。苦い言葉や辛辣な言葉や諦念の言葉があふれている。

映画の冒頭も2人の会話だ。すでに浮気は発覚していて、妻の強気の言葉が彼女の圧倒的に優位な立場を示している。

「あなたはどこまで恥知らずなのでしょう。わたしの名前を平気で呼べるのか。あなたさまと呼びなさい」

「私はあなたに体も心も捧げ尽くしました。その報酬がこうだったのです。犬や猫のように捨てられました」

このあとも、同様の調子で妻が執拗に夫を問い詰めるシーンが連続し、さながら二人の会話劇か舞台劇のようである。しかも妻は声を押し殺してはいるが、態度は居丈高だ。反対に夫はしどろもどろである。

興奮して「地獄でもどこでも連れてけ!」と夫が絶叫すれば、妻は冷たい声で囁く。

「ばかだねぇ。何を寝ぼけているのさ。地獄というのはね、今、おまえさんが落ち込んでいる状態なのだよ」

道を歩きながらも詰問は続き、不倫の核心をつく言葉を浴びせる。

「あなた、あいつを喜ばせていた? ねぇ、喜ばせることができたの?」

夫は「個人的なことだからわからない」と答えるのだが、妻は納得しない。結局、夫は発狂したかのように大声を発してその場から逃走する。一見、気が滅入るような暗い映画である。身に覚えのある男性にとっては、松坂慶子演じる妻の制御不能の暴走ぶりはホラー映画に映るかもしれない。

しかし、犬も食わないといわれる夫婦喧嘩もここまで掘り下げられると、陰々滅々たる世界を突き抜けた黒い笑いや滑稽味が随所に顔を覗かせる。たとえば、不倫相手に何をプレゼントしたかと問うくだりだ。夫が「チョコレート」と答えれば、回数を聞き、「憶えていない」と言えば、質問を変える。

「女に買ってやった下履きの色を全部言いなさい。1ダースのお揃いで、1枚ずつみな色が違うのをあなたは買っています。私も死ぬまでにいっぺん、そんな色とりどりのパンティを履いてみたい」

黙り込む夫に、妻はなぜそんなことを知っているかを教える。着物を売ったお金で探偵に調べさせたのだ。2人のやりとりは緊迫感をはらんではいるが、その掛け合いは夫婦ならではのあうんの呼吸を感じさせる。

時代は1950年代。夜間高校の講師をしながら小説を書いている夫は戦争の影をひきずっている。妻は南国生まれの純粋無垢な女性で、だからこそ夫を許せない。

夫婦の修羅場をひんやりと、詩的に描いた作品でもある。カメラのほうを見るように座った夫婦を低いアングルから凝視したり、ロングショットでスケッチしたり、小栗康平の語り口に湿っぽさはない。時折、挿入される南の島の白い昼と青い夜のショットは、夫婦再生を暗示するラストとともに、この映画の救いにもなっている。

文 米谷紳之介

『死の棘』絶賛配信にて提供中!ご自宅でもお楽しみください!