小津安二郎生誕120年 連載コラム「わたしのOZU」第10回

「私の偏愛小津映画」―『秋日和』 作家 山内マリコ

カテゴリ:連載コラム「わたしのOZU」

小津安二郎生誕120年を記念した連載コラム「わたしのOZU」。

各界でご活躍されている著名人の方々にお好きな小津作品を1本選んでいただき、お好みのテーマを切り口とした作品紹介コメントをいただく企画です。

第10回は、作家 山内マリコさんの作品紹介です。

作家 山内マリコ

作家 山内マリコ

作家。1980年富山県生まれ。大阪芸術大学映像学科卒。2008年「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞し、2012年『ここは退屈迎えに来て』(幻冬舎)でデビュー。これまでに同作のほか、『アズミ・ハルコは行方不明』(幻冬舎)『あのこは貴族』(集英社) が映画化されている。近著に『一心同体だった』(光文社)、『すべてのことはメッセージ 小説ユーミン』(マガジンハウス)がある。

「私の偏愛小津作品」―『秋日和』

二十代後半のある時期、名画座に通って古い日本映画ばかり観ていた。わたしが好むのは当時の自分と歳が近い、若い女性が主役の作品で、そうなるとテーマは大抵、結婚となる。あのころは自分自身、結婚と格闘していたので、心の底から共感しながら観た。

結婚と格闘しているといっても、結婚しているわけではない。していないからこそ、どうしよう、どう生きようと思い悩むのだ。適齢期という言葉には「そろそろ結婚すれば?」という外圧の響きがあるけれど、ともあれ二十代後半はわたしにとって、自分の人生と真正面から向き合って深く考える、とても稀有な時間だった。

現代でも、女性は結婚によって人生を大きく変えられてしまう。自分の人生を自分でハンドリングできなくなる。「結婚=女の幸せ」的な甘いコーティングで、そのことは覆い隠されているが、勘のいいヒロインたちはみな警戒顔だ。結婚を拒絶して生きることが難しかった昭和三十年代ともなれば、それはより巨大な至上命題として、ヒロインたちに降りかかるのだった。

小津安二郎の作品、とくに戦後は、原節子をヒロインに「紀子」という名の女性を描いた三部作『晩春』『麦秋』『東京物語』をはじめ、多くが若い女性の結婚をテーマに据えた、変奏曲のようになっている。なかでもわたしが好きなのは、『秋日和』だ。

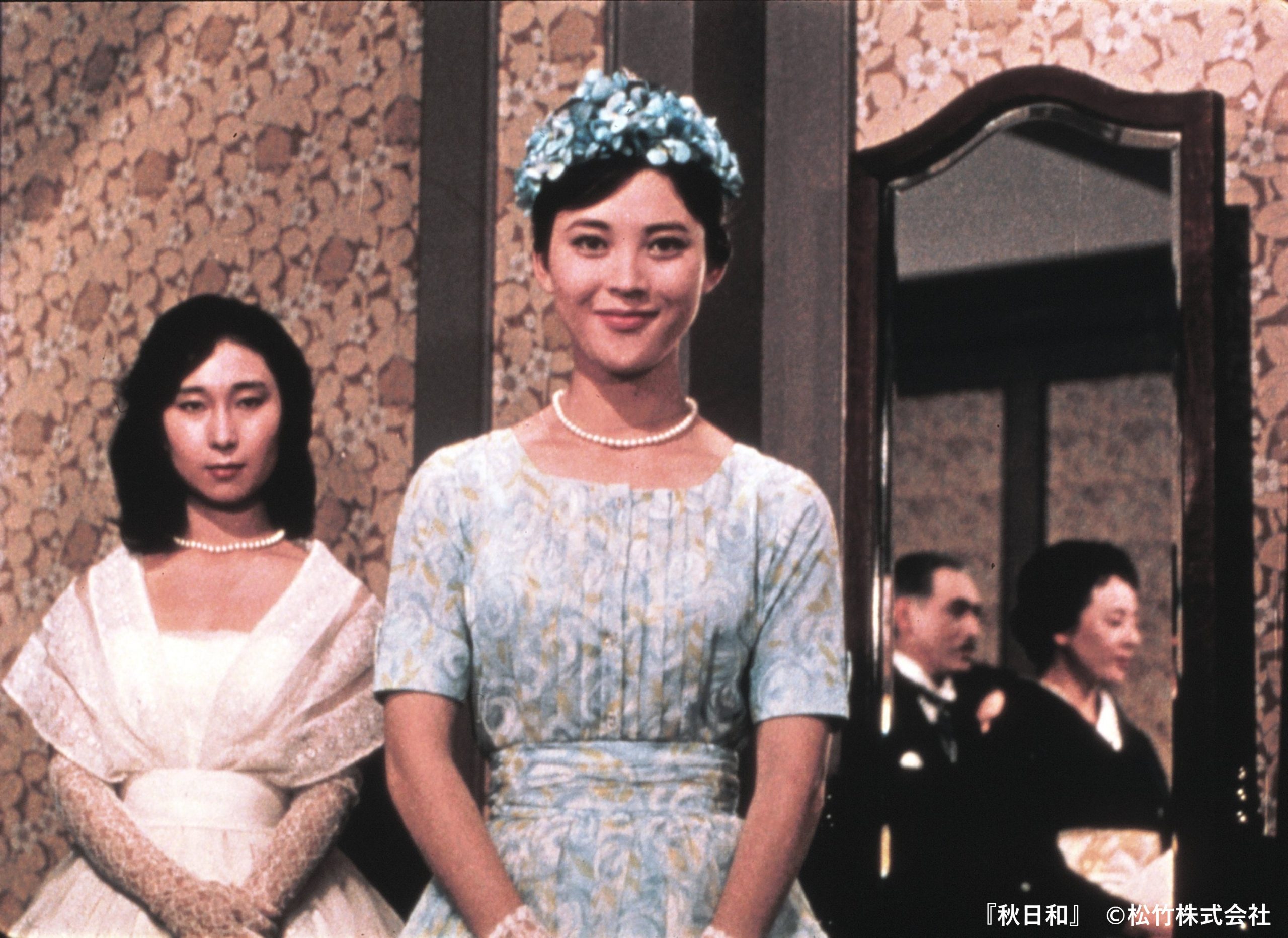

亡き父の七回忌からはじまり、ヒロインの結婚で幕を閉じる『秋日和』。嫁ぐ側だった原節子が歳を重ねて母親役に、娘役の司葉子がヒロインを務める。佐分利信はじめ、ポマードの匂いがぷんぷんしそうなおじさまたちが、母娘の縁結びのキューピッドにしゃしゃり出て引っかき回すので、ヒロインの友達、岡田茉莉子に叱られるという話である(私にはそう見えた)。

小津映画のヒロインはみな、失礼なことを言われても笑顔でかわし、自我というものが抑制された、理想化された女性だ。そんな中で岡田茉莉子が『秋日和』で演じた百合子だけが、本音を口にし、風穴を開けていて、胸がすく思いがした。職場の同僚が結婚したとたん疎遠になることに怒り、百合子は屋上でこんなふうに言う。

「だったら結婚なんてつまんない。やっぱり男もそうだろうか。私たちの友情ってものが結婚までのつなぎだったら、とっても寂しいじゃない? つまんないよ。ふん、バカにしてらァ」

小津映画は結婚への含羞に溢れた箴言集のようでもあるけれど、二十代後半の、結婚とは何なのだろうと日々考えていたわたしには、百合子のこのセリフが一等響いた。「そうでしょう?」と百合子が問いかけ、カットバックすると、そこにはまだ若いわたしが立っている。屋上の手すりにもたれながら煙草なんて吸って、百合子と一緒に「そうだそうだ」と語り合っている、そんな妄想をしてしまう。

山内 マリコ

『秋日和』

『秋日和』

原作:里見弴

脚本:野田高梧 小津安二郎

出演:原節子、司葉子、岡田茉莉子、佐田啓二、桑野みゆき、三上真一郎、佐分利信、笠智衆、中村伸郎、三宅邦子

製作年:1960年

作品詳細:https://www.cinemaclassics.jp/ozu/movie/2827/

小津安二郎公式WEBサイト:https://www.cinemaclassics.jp/ozu/