連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(18)」

真鍮を黄金(きん)にするんだよ。それが本当の夫婦なんだ。

カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち"

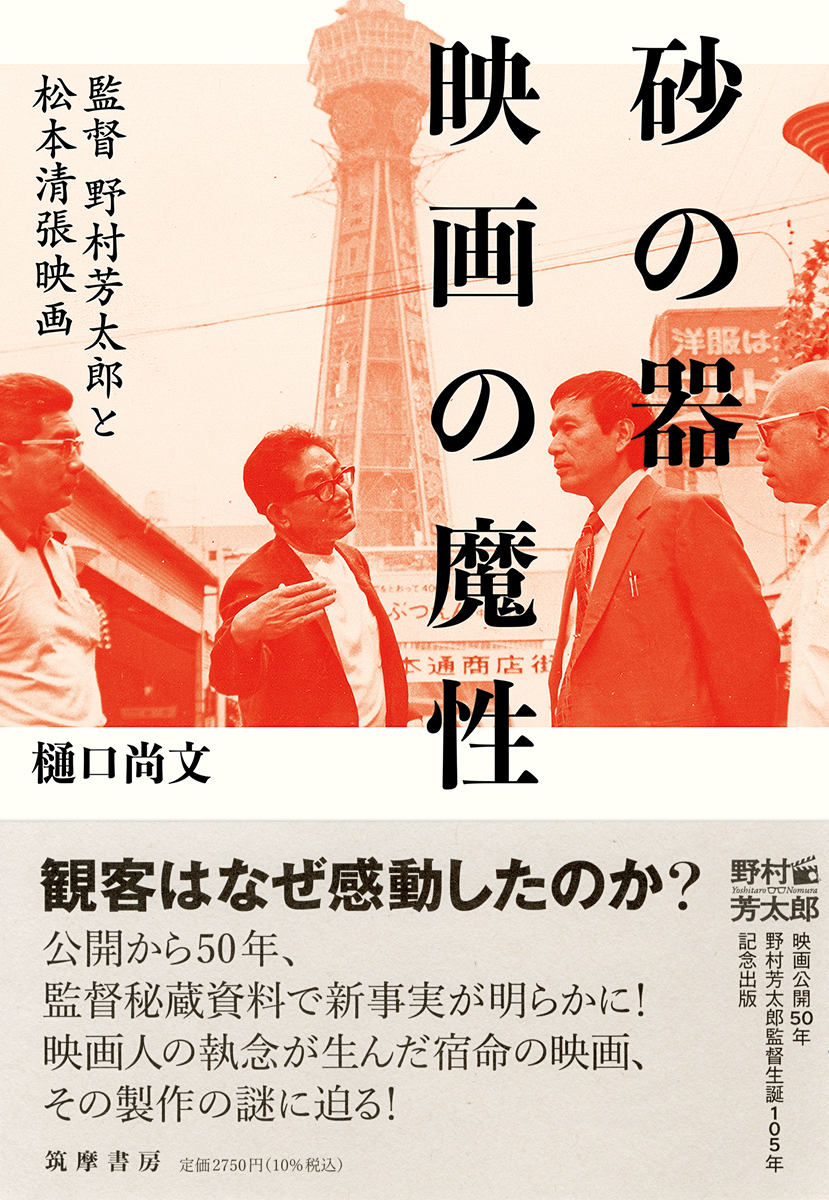

小津安二郎が撮った最初のカラー映画が『彼岸花』である。日本初の総天然色映画として話題になった1951年公開の『カルメン故郷に帰る』(木下恵介監督)から7年後のことだから、ずいぶん遅い。それでも小津はカラー映画に対するたしかな自信があったようだ。当時の雑誌のインタビューで「金の苦労は嫌だが、色の苦労はいくつになっても仕甲斐があるっていうから、僕もその気になってやるよ」と冗談まじりに語っている。もちろん、この場合の「色」は色恋の「色」ではなく、色彩のこと。さらに、こんな具体的な発言もしている。

小津安二郎が撮った最初のカラー映画が『彼岸花』である。日本初の総天然色映画として話題になった1951年公開の『カルメン故郷に帰る』(木下恵介監督)から7年後のことだから、ずいぶん遅い。それでも小津はカラー映画に対するたしかな自信があったようだ。当時の雑誌のインタビューで「金の苦労は嫌だが、色の苦労はいくつになっても仕甲斐があるっていうから、僕もその気になってやるよ」と冗談まじりに語っている。もちろん、この場合の「色」は色恋の「色」ではなく、色彩のこと。さらに、こんな具体的な発言もしている。

「カラー映画はいやな色を除いて、美しい色の楽しさを見せることだ。いろんな色を、ごちゃごちゃに入れても仕方がない」

「日本映画のカラーの使い方には何か常識みたいなものが出来つつあるようだが、僕はこれを破りたいと思うんだ」

小津はこうした決意を『彼岸花』で見事に実践している。小津が色数を抑えるとともに、日本映画の常識を破る「美しい色」として選択したのは自分が大好きだった赤である。

有名な赤いヤカンを筆頭に、赤いバラ、赤い紬の帯、着物の裾が少しめくれるとチラリと見える八掛の赤、赤い魔法瓶、赤いタオル、赤いスキーバック、赤いランプシェード、赤いスリッパ、ラーメン屋の赤い引き戸、赤い電話、上半分が赤い湯吞み、赤いスツール、赤と黒のラジオ……と、次々に赤が目に飛び込んでくる。しかも同じ赤ではなく、紅や朱や臙脂などさまざまな赤だ。いずれも画面を引き締める、いわゆる差し色としての赤なのだが、襖や障子や格子など、小津好みの垂直と水平の線が織り成す整然とした構図の中にレイアウトされると、日本家屋がまるでモンドリアンの絵のような、リズミカルな色彩世界に見えてくる。

その昔、まだ大学生だった頃に名画座で見たときはコンディションも悪く、これほど小津のカラー映画はきれいではなかった。デジタル修復された作品に接して初めて、公開当時の色の美しさを知ることができ、その体験はすこぶる新鮮だった。

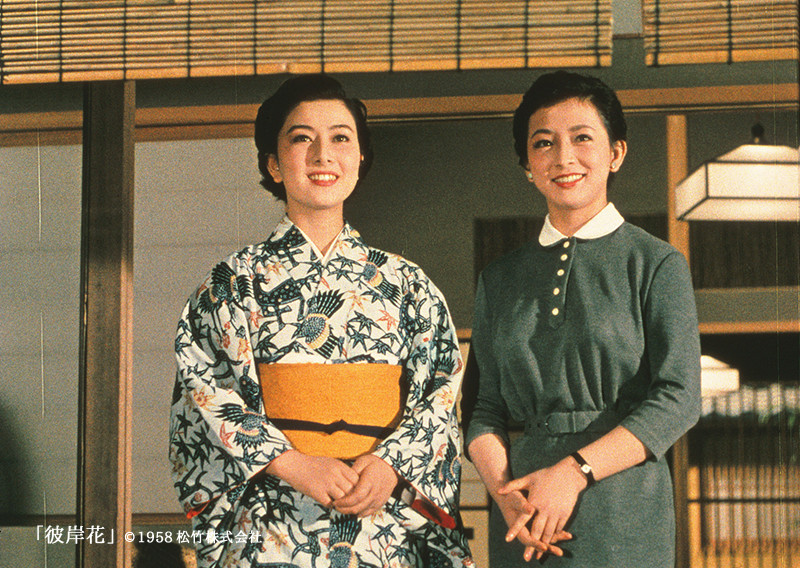

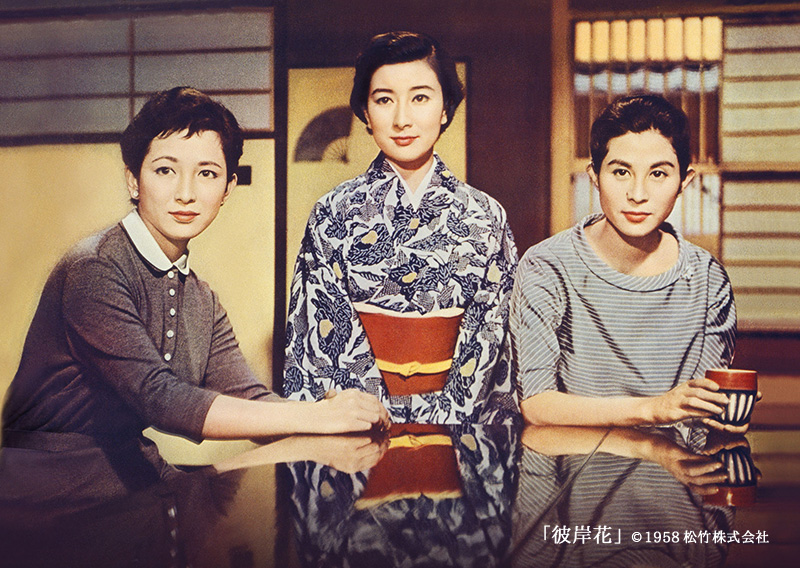

『彼岸花』は大映から迎えた山本富士子に、有馬稲子、久我美子を加えた美人女優3人が適齢期の娘を演じた、華やかさなら小津映画のなかでも屈指の作品だ。親とは容易に意見が合わない三者三様の結婚観と親子関係が描かれるのだが、物語の軸となるのは佐分利信と有馬稲子の父娘の関係。

佐分利は他人の娘(山本富士子)の結婚話には寛容な態度でアドバイスができるのに、自分の娘である有馬稲子に対してはいくつになっても子ども扱いである。結婚を心配しながら、いざ現実に娘の恋人が現れると、意地でも断固反対の立場を貫こうとする。矛盾だらけの言動に対する妻の批判には「人生なんて矛盾だらけだ。矛盾の総和が人生だ」と、屁理屈をこねて開き直る始末だ。『晩春』や『麦秋』のように娘の結婚を描いた作品ではあるけれど、本当の主題はこうした男の 滑稽さかなとぼくは思っている。

矛盾を端的に示すのは彼の結婚観だ。最初は「結婚なんて黄金(きん)だと思ったら真鍮だったって話もある」と、山本富士子にあせって結婚する必要はないと説きながら、終盤にはこれを否定し、逆のことを口にする。

「その真鍮を黄金にするんだよ。それが本当の夫婦なんだ。ね、結婚おしよ」

このとき、話を聞かされる山本富士子の着物は青と黒の格子柄に鮮やかな赤の帯。ここで小津が赤に託した意図をつい勘ぐりたくなってしまう。ひょっとして、若くてきれいな女性を前に男が偉そうに説くことなんて「全部真っ赤な嘘なんだよ」と小津は言いたかったんじゃないだろうかと。

文 米谷紳之介

『彼岸花』ブルーレイ・DVD好評発売中!

■『彼岸花ブルーレイ』商品情報はこちら