小津安二郎生誕120年 連載コラム「わたしのOZU」第8回

「メロドラマな小津作品」―『東京物語』 文筆家 米谷紳之介

カテゴリ:連載コラム「わたしのOZU」

小津安二郎生誕120年を記念した連載コラム「わたしのOZU」。

各界でご活躍されている著名人の方々にお好きな小津作品を1本選んでいただき、お好みのテーマを切り口とした作品紹介コメントをいただく企画です。

第8回は、文筆家 米谷紳之介さんの作品紹介です。

米谷紳之介

米谷紳之介

1957年生まれ。文筆業。立教大学法学部卒業。著書に『小津安二郎 老いの流儀』(双葉社)、『CHASING OZU』(The Publishing Arts Institute)、『プロ野球 奇跡の逆転名勝負33』(彩図社)、『銀幕を舞うコトバたち』(本の研究社)他。構成・執筆を務めた書籍は関根順三『いいかげんがちょうどいい』(ベースボールマガジン社)、野村克也『短期決戦の勝ち方』(祥伝社)、千葉真一『侍役者道』(双葉社)など30冊に及ぶ。

「メロドラマな小津作品」―『東京物語』

映画監督小津安二郎とその作品のとりこになったきっかけは、大学時代に出会った一つのセリフだった。『東京物語』の葬儀シーンで、三男の敬三(大坂志郎)がこんな言葉を口にする。「どうも木魚の音、いかんですわ。なんやしらん、お母さんが、ポコポコちっそうなっていきよる……」。ぼくが子どもの頃からずっと感じていた木魚の不思議な響き、そのたとえようのない寂しさを見事に表現したセリフだった。セリフというより詩である。やがて小津映画の簡潔なセリフの一つ一つが小津と脚本家の野田高梧によって吟味し尽くされたものであることを知るのだが、その頃にはすっかり小津映画に魅入られていた。

戦後の小津映画の多くがそうであるように、『東京物語』も家族や親子のかたちがローアングルのキャメラと抑えた編集リズムで穏やかに描かれる。ところが小津は、『東京物語』について「ぼくの映画の中ではメロドラマの傾向が一番強い」と言っている。えっ、メロドラマ? メロドラマという言葉を「涙を誘う感傷的な物語」程度に受け取ればよいのかもしれないが、ぼくはこの言葉が頭から離れなかった。

メロドラマと言うからには恋愛劇である。では、『東京物語』のどこに恋愛劇があるのだろう。ぼくは戦争未亡人の紀子(原節子)と戦死した夫のメロドラマだと解釈している。ラスト近くの紀子の有名なセリフ「あたくし、ずるいんです」も、そのあと顔を覆って泣く場面も、夫の記憶や戦争の記憶を忘れまいと生きている彼女の心の葛藤の発露である。そして、帰りの列車で紀子が義母の形見の懐中時計に目を落とす、翳りのある表情。映画が終わったあとも、紀子の抱える孤独がボディブローのように伝わってくる。小津が紡いだメロドラマの余韻は長く、どこまでも深い。

米谷 紳之介

『東京物語』

『東京物語』

監督:小津安二郎脚本:野田高梧 小津安二郎

出演:笠智衆 東山千栄子 原節子 杉村春子 山村聰 三宅邦子 香川京子 東野英治郎 中村伸郎 大坂志郎

製作:1953年

作品詳細:https://www.cinemaclassics.jp/ozu/movie/2851/

配信:https://lnk.to/TokyoStory

DVD(デジタル修復版)のご購入はコチラ

Blu-ray(デジタル修復版)のご購入はコチラ

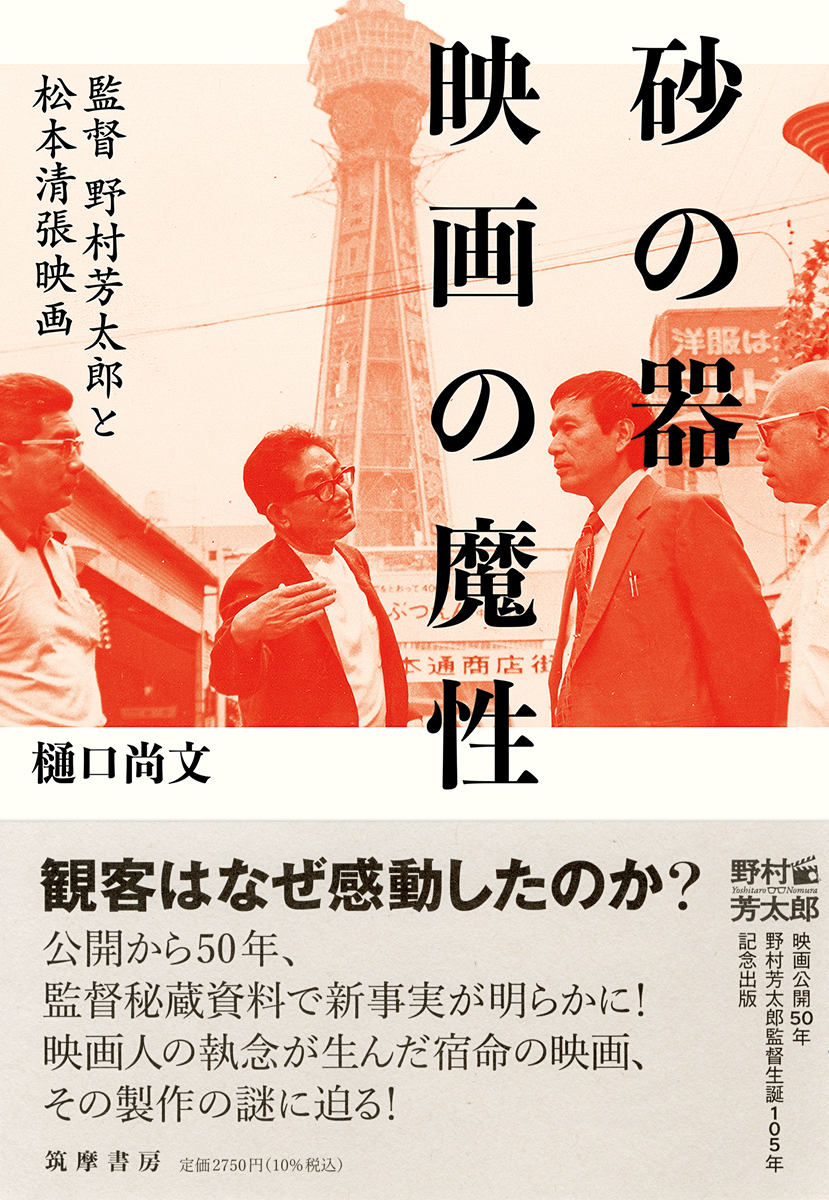

「小津安二郎 老いの流儀」著:米谷紳之介

『東京物語』『晩春』など数々の傑作を生んだ世界的名監督・小津安二郎。粋と美学に彩られた60年の生涯において貫き通した”流儀”とは?

『東京物語』『晩春』など数々の傑作を生んだ世界的名監督・小津安二郎。粋と美学に彩られた60年の生涯において貫き通した”流儀”とは?

「品行はなおせても、品性はなおらない」

「なんでもないことは流行に従う、重大なことは道徳に従う、芸術のことは自分に従う」

「贅沢と無駄使いは違う」

「ぼくは人間を上から見おろすのがきらいだからね」……

小津自身がインタビューや作品で残した60の名言を手がかりに、人生を「いい顔」で生きていくための珠玉の一冊。

詳細はこちら:https://www.futabasha.co.jp/book/97845753179300000000

小津安二郎公式WEBサイト:https://www.cinemaclassics.jp/ozu/