連載コラム「OZU活のすすめ」第5回 ~伊勢編 八日市場街歩き 小津安二郎お気に入りの書店と父ゆかりの蒲鉾店を巡る~

カテゴリ:連載コラム「OZU活のすすめ」

皆さまこんにちは。OZU活のすすめ第5回は、八日市場町をご紹介します。 伊勢の市街地である八日市場町は、伊勢神宮外宮の鳥居前町として発展した地域です。伊勢信仰を全国に広めた御師の邸宅が多くあり、町の北部を東西に貫く伊勢街道には多くの商店が立ち並んでいました。お伊勢参りが盛んに行われた江戸時代、八日市場町は伊勢に来た人と帰る人が行き交う大変賑やかな町でした。

八日市場町にある小西萬金丹は、延宝4年の創業から16代続く老舗の薬舗です。腹痛や消化不良等に効能がある萬金丹は、旅に欠かせない懐中薬として、また実用的でかさばらない伊勢土産として大変人気があった丸薬です。明治初年に宮大工によって建てられた店舗は、伊勢町屋に多く見られる切妻造りで、間口10間にも及ぶ堂々とした佇まいです。

現在もご主人の手により、街道に面した帳場が毎日開け放たれています。かつて番頭が座り、薬を販売していた帳場には、立派な金文字の看板や薬箱が並び、伊勢街道の賑わいを今に伝えてくれます。

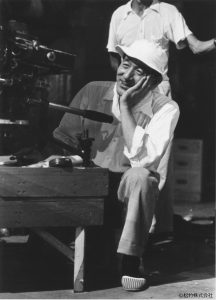

小津監督が中学生だった大正時代初頭、八日市場町の伊勢街道沿いには多くの商店や銀行が立ち並んでいました。宇治山田中学校からは徒歩30分程。少し距離がありますが、小津監督は寄宿舎の友人達と足繫くこの町へ通い、伊勢街道沿いの店々を訪れました。制服の仕立てや修繕を依頼した村井洋服店。友人が帽子を購入した荒正(あらしょう)洋品店。画仙紙や鉛筆等を購入した中北文具店。そして参考書や日記帳を購入した有文堂書店。特に有文堂書店はお気に入りだったようで、大正7年の日記には「有文堂」の名が実に20回も登場します。

大正7年1月17日(木)晴 暖

一略一

室生 有文堂に行く吉田様の漢文の本を買ひ

僕の羽織紐を買ふ。

※室生(しつせい) 寄宿舎の同室者

大正7年4月25日(木)晴 暖

一略一

放課後池部 稲田 木下と有文堂

方靣に外出 稲田校門で山田の顎に一

つはられた

稲田 有文堂で我輩は猫であると

朕が作戦を購つた

大正7年5月9日(木)雨 暖

一略一

木下・池部と八日市場に行つた

有文堂で作文参考書を講(購)た

大正7年9月6日(金)晴 暖

放課後三年の者と有文堂方靣に

外出した、兄の洋服を樋口にあらず

村井にをいて來た

木下・池部英語字引を買ふ

帰舎後池部の字引を私がかつた

価八十三銭也

大正7年9月9日(月)晴 暖

放課後秋田・中北・有文堂方靣

に外出した、

私は筆記帖を中北で求めた

小籔と二人で村井に行く

稲垣 荒正で帽子を買ふ

大正7年11月30日(土)晴 暖

一略一

稲垣と有文堂方靣に外出して当用日

記をかひ中北で塵紙をかふ。

有文堂書店は、現在も小津監督が通った当時と同じ場所で営業しています。ご主人にお聞きしたところ、創業は明治時代。大正時代に先々代の当主が創業者から経営権を購入し、有文堂という店名も引き継いだそうです。

日記には、漢文の本、作文参考書、英語の辞書など有文堂書店で購入した本が書かれています。残念ながら現存していませんが、大正8年の当用日記を有文堂書店で購入したことも分かります。興味深いのは、友人が夏目漱石の「吾輩は猫である」を購入したという記述。当時の宇治山田中学校は規律が大変厳しく、生徒が小説を読むことを禁じていました。しかし、生徒達は先生の目を盗んで読書を楽しんでいたようで、小津監督は大正7年6月19日の日記に、夏目漱石の「坊ちゃん」を読んだことを記しています。また、同年7月11日の日記には、修身の先生から、近頃は小説ばかり読んでいると苦言を呈されたことを書いています。小説への興味が芽生えつつあったこの時期。小津監督は有文堂書店に並ぶ本を眺め、大いに読書欲を搔き立てられたのではないでしょうか。友人が買った「吾輩は猫である」も寄宿舎でこっそり廻し読みされていたかもしれませんね。

八日市場町には小津監督の父、寅之助さんが立ち寄ったお店もあります。天保4年創業の橋六かまほこ店です。昭和31年3月、小津監督が52歳の時に中学時代の友人へ送った手紙です。「蒲鉾を沢山有難う。中学で謹慎になると親爺がやつて来てよく橋六で蒲鉾を買つて帰つた。三十六七年も前の話だ。」

友人達の回想によると、小津監督は中学4年生頃から寄宿舎の規則を破ったり、クラスの音頭を取って騒ぎを起こしたり、学校で禁止されている映画館へ出入りするようになったといいます。手紙に書かれている「三十六七年も前」は小津監督が中学3年~5年生にかけての大正8年〜9年のこと。ちょうど友人達の回想と合致しています。

小津監督が寄宿舎で問題を起こすと、寅之助さんが学校に呼び出されました。そんな時、寅之助さんは橋六かまほこ店で蒲鉾を買い、松阪に帰っていったようです。女将さんにお店の建物についてお聞きしたところ、古すぎていつ頃建てられたかは分からないと仰っていました。歴史を感じる帳場には立派な電話室の扉があり、重厚な木材の美しさが印象的でした。寅之助さんもこの店先で蒲鉾を買ったのでしょうか。

橋六かまほこ店では現在蒲鉾の製造はしておらず、2種のはんぺいを製造販売しています。伊勢では「はんぺん」のことを「はんぺい」と呼ぶのが一般的。白はんぺいは生で食べても美味しく、揚げはんぺいはさっと焼いたり煮物にするのもお勧め。私は味醂とお醤油でさっと煮つけるのが好きです。冷めても美味しいはんぺいは、お弁当のおかずにも大変重宝します。

八日市場町には、小津監督がおやつを買い食いしたパン屋がありました。

大正7年11月17日(日)晴 暖

一略一

昼から小籔と堤で日なたぶくりをし

てゐて池部と荒正に行く。

有文堂にも行く。豊田のバイにのる。

㋵(マルヨ)のパンをくつて裏からかへる。

※バイ 自転車

丸与製パン店は明治時代の中頃に創業。4代続いた老舗のパン屋でしたが、残念ながら2年程前に廃業されました。当時のお話を聞くことはできませんが、丸与製パン店には創業者が考案した「かたぱん」という名物パンがありました。丸く平べったい形で唐草模様の焼き印が押されたかたぱんは、普段のおやつとして食べられたのは勿論、卒業式や地域のお祭等、晴れの日の祝い菓子として配られる風習がありました。小津監督も中学生の頃にかたぱんを食べたことがあったのではないでしょうか。

かたぱんにそっくりな「焼きパン」というパンがあると知り、うらのはし商店街の島地屋餅店を訪ねました。明治時代に創業した島地屋餅店は、懐かしい雰囲気の町の餅屋さんです。焼きパンを作るようになったのは40年程前から。元は焼きパンを作る菓子職人から仕入れていましたが、職人さんが引退する際、製造方法と焼き印を受け継ぎました。

レトロなショーケースには大小の焼きパンが並んでいます。可愛い小サイズは女将さんのアイデアで生まれた新商品。新たに小さな焼き印を購入して作り始めたそうです。

焼きパンは見た目もお味もかたぱんにそっくり。優しい甘さで、甘食を少し固くしたような食感です。日持ちは常温で1週間ほど。祝い菓子として配る際は、「祝」の焼印を押し、一枚ずつ紙袋に入れられます。焼きたても美味しいですが、私は少し水分が抜けてぽろぽろと固くなった食感が好みです。女将さんのお話によると、いつ頃から祝い菓子として配られる様になったかは分からないが、安価で日持ちがするお菓子なので、大量に数が必要な祭や行事の際に配りやすかったのではないかとのことでした。

小津監督と寅之助さんの思い出が詰まった八日市場町。大正時代の面影を存分に感じることができた街歩きでした。

※日記引用『小津安二郎松阪日記』より

改行等は『小津安二郎松阪日記』の表記に準じています。

※手紙文引用『小津安二郎君の手紙』

文:ごとう ゆうこ

「小津安二郎松阪日記」について詳しくはこちら https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujirou.html

小津安二郎監督公式サイトはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/