【連載】多彩なる多才のアルチザン 映画監督・野村芳太郎❸ 野村芳太郎の“耳”となった作曲家――芥川也寸志

【はじめに】

2025年4月から、野村芳太郎監督の「再発見&再評価」を目的としたプロジェクトが、始まりました。多方面から展開する中で、月1回、野村芳太郎監督に関するコラムをお送りします。

【今回のテーマ】

本年2025年は、芥川也寸志氏の生誕100年。記念コンサートの開催や手掛けた数々の楽曲が、各地のオーケストラで演奏されています。強い信頼関係で結ばれていた野村監督の作品を、まさに「多彩」な手法で、17作品を手がけています。

書籍「芥川也寸志とその時代 戦後日本産業と音楽家たち」(国書刊行会刊)の著者藤原征生氏に、野村監督と芥川氏の映画におけるコラボレーションについて、ご紹介頂きます。

野村芳太郎の“耳”となった作曲家――芥川也寸志

藤原征生

映画監督の稲垣浩は、監督と撮影技師の関係を夫婦に擬えられた「監カメ夫婦説」を提唱した(※1)。稲垣の代表作『無法松の一生』(1943年)で“妻”を務めた宮川一夫も、「映画監督とキャメラマンは夫婦(めおと)の関係にある。[中略]そういうつもりで今日まで仕事をしてきました」と断言する(※2)。日本映画だけに例を絞っても、稲垣と宮川のほかにも溝口健二と宮川、小津安二郎と厚田雄春という具合に、この手のコンビは枚挙に暇がない。野村芳太郎を例にとっても、『張込み』(1958年)以降の作品で見せた川又昻との強固なタッグは周知の事実である。

監督の “眼”となるキャメラマンが監督と濃密な関係を切り結ぶという稲垣の説は大いにうなずけるが、このことは監督の“耳”となる作曲家にも当てはまるのではないだろうか。いやむしろ、黒澤明と早坂文雄、本多猪四郎と伊福部昭、成瀬巳喜男と斎藤一郎、勅使河原宏(あるいは篠田正浩)と武満徹……と、監督・作曲家の組み合わせの方がより多く、かつたやすく例を挙げられるように思えてならない。

翻って、野村芳太郎と最も緊密に協働した作曲家は誰だろうか。答えは明白、それは芥川也寸志(1925-1989年)である。

芥川は1925年7月12日に文豪芥川龍之介の三男として生まれた。長兄は俳優で演出家の芥川比呂志である。1943年に東京音楽学校に入学、学徒動員で陸軍軍楽隊在籍中に終戦を迎え、1949年に東京音楽学校研究科を修了した。在学中から作品がラジオで放送されるなどして注目を集めていたが、1950年に《交響管弦楽のための音楽》がNHKの放送開始25周年を記念したコンクールに入賞し、戦後新世代のホープとして確固たる地位を築いた。1953年には團伊玖磨、黛敏郎と「3人の会」を結成、翌年には日比谷公会堂で第一回の作品発表会を催し、マスメディアも活用した華々しい活躍で広く耳目を集める。その後も作曲活動と並行してラジオやテレビへの出演、アマチュア・オーケストラの育成、さらには音楽著作権運動の第一人者として日本音楽著作権協会(JASRAC)の会長も務めるなど、その活躍は日本の音楽文化全体に貢献するような幅広い範囲に及んだ。

芥川のこの広範な活動履歴は、多ジャンルを横断しつつシスターピクチャーから社運を賭した大作に至るまでを等間隔に生み出し、あまつさえプロデューサーとしても遺憾なく手腕を発揮した野村のオールラウンダーぶりと相通ずるところがある。実際に、芥川は仕事を共にした多くの映画監督たちの中でも、野村に対して特別なシンパシーを感じていた様子がうかがえる。

野村さんは、こうでなきゃいかんと言って無理矢理にやっていくタイプの監督ではないんですね。[中略]野村さんの場合には他力本願的なところがある。それでいて、誰ともうまく協調して仕事をしていきながら、最終的には自分のものを鮮明に出してしまう人です。音楽に対して、評価、期待をよせてくれて、しかも意欲的に自由に仕事をさせてくれる人ですね。(※3)

野村にとっても、芥川が特別な存在だったことは間違いがない。二人の信頼関係を示す極めつけの証左は、1989年2月4日に放送された「N響アワー」の芥川追悼回「芥川也寸志さんをしのんで」に、野村が唯一の映画関係者として出演していることである。1月31日の芥川の死から恐らく最も早く放映されたこの追悼番組において、野村は芥川との馴れ初めについて詳しく語っている。二人が緊密な関係を結んだことは周知の事実だが、協働するに至った経緯について確認できる記録は、同番組における野村の発言ただ一つである。その貴重な証言をここに採録したい。(※4)

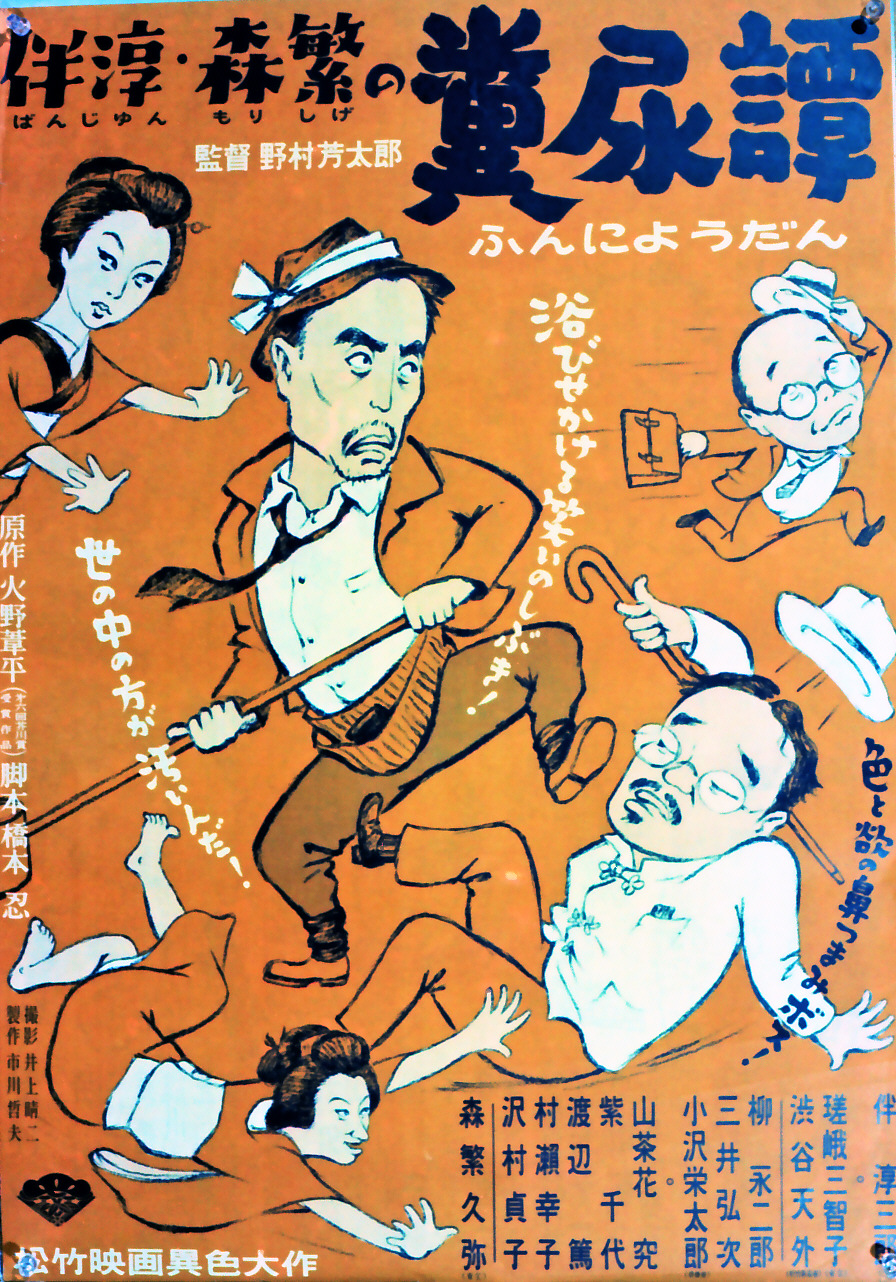

僕の場合は、慶應で芥川さんのお兄さんと、文学部でね。まあ、クラスは違うんですけども、よく顔を合わしてて。それからあと、僕が映画界へ入ってからは、[中略]黛さんの音楽で『張込み』っていう映画をやって。ただ、映画の順番が逆になりましてね。その『張込み』の前に『糞尿譚』っていう、映画をやらなきゃいけない。で、たしかねえ、[中略]黛さんが「芥川さんに」と勧められたんじゃないかと思う。[中略]それが最初ですね。(※5)

一番、僕も話がしやすいのと、仕事でね、一番助けられたって気持ちがあるんでね。[中略]ドラマを活かしてくれるという意味では、一番、的確に活きるんですね、芥川さんの音楽っていうのは。演出家にとってはとっても気持ちのいいことでね。だからもう、何かのときには芥川さんというふうにして。コンビっていうか、ずっと仕事をしたんです。(※6)

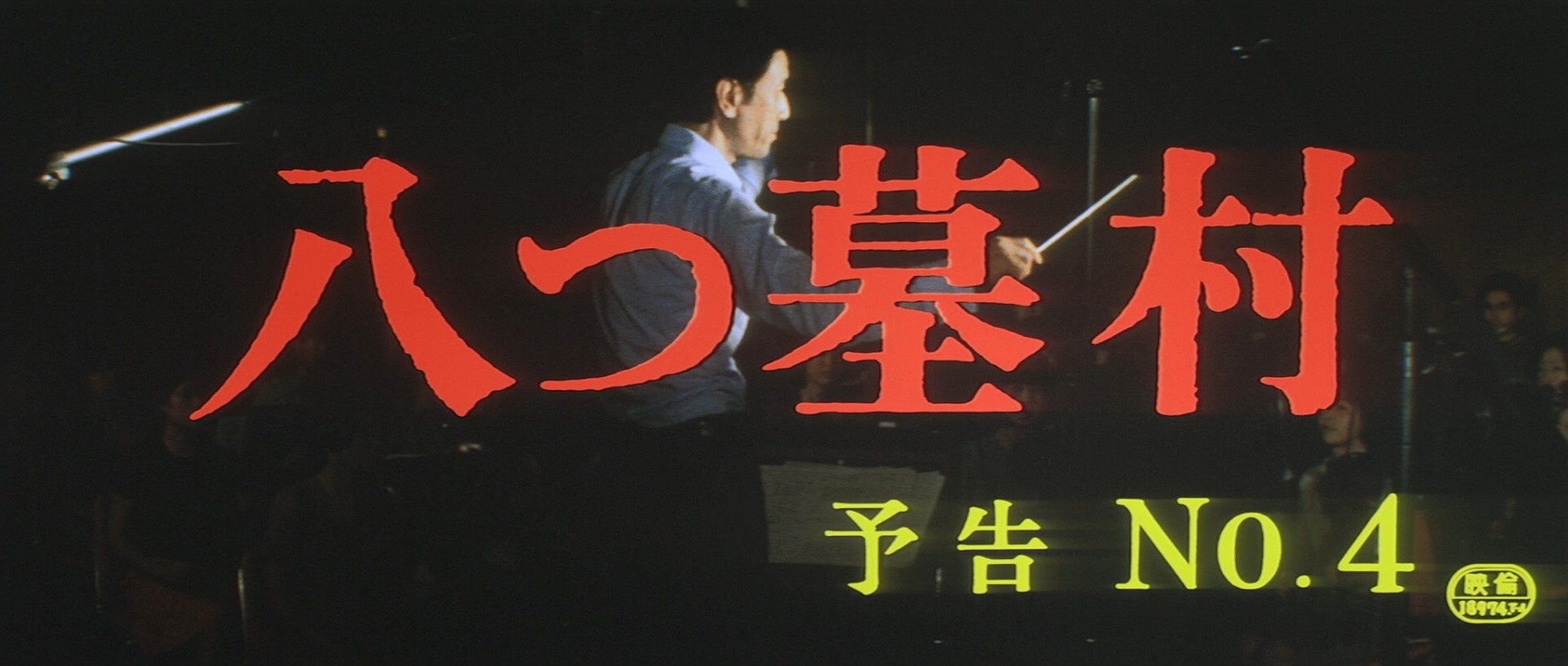

野村は慶應義塾大学在学中から芥川の兄比呂志と面識があった。『張込み』の音楽を担当した黛敏郎がそのことを知り、次作の音楽担当に芥川を推薦したというのが、二人の関係の始まりであるという。その結果、二人は『伴淳・森繁の糞尿譚』(1957年)から『疑惑』(1982年)に至る時期に17本で仕事を共にした。また『砂の器』(1974年)では作品のクライマックスである演奏会に先立って楽屋挨拶に訪れる一団の中に芥川がこっそり顔を見せ、『八つ墓村』(1977年)の予告篇では音楽収録に挑む芥川が取り上げられるなど、フィルム上にその姿を刻んでもいる。

『伴淳・森繁の糞尿譚』(1957年)ポスター ©松竹株式会社

『八つ墓村』(1977年)予告篇より ©松竹株式会社

さらに『鬼畜』(1978年)の宣伝ポスターでは、野村、川又昻、井手雅人(脚本家)、松本清張、緒形拳、岩下志麻、小川眞由美に混ざる彼の姿も確認できる。日本の映画界で数多く作られた宣伝資料の中でも、このようにスタッフやキャストが勢揃いしたポスターはきわめて珍しい。

『鬼畜』(1978年)ポスター ©松竹株式会社 ※筆者蔵

そのような関係性のもとで産み出された音楽の数々は、簡単には言い表せぬほど多彩なものである。しかし、その特徴を強いて言えば「高い柔軟性」の一語に収斂されるだろう。野村がいみじくも「ドラマを活かしてくれるという意味では、一番、的確に活きる」と指摘する芥川の音楽は、ときに『八つ墓村』の《道行のテーマ》のごとき甘美な旋律で映像を盛り立て、あるいはときにチェンバロ(『影の車』)、エレキギターとバンドネオン(『ゼロの焦点』)、ストリートオルガン(『鬼畜』)といった楽器の特徴的な音色がくさびを打つように切り込み、硬軟併せ持つ響きで映像を彩ったのである。幸い、野村=芥川コンビの所産は、その多くが容易に鑑賞可能である。ぜひとも実際の作品を観て、その音楽世界を堪能していただきたい。(※7)

<参考文献>

CD「芥川也寸志の世界 オリジナル・サウンドトラック」(東宝ミュージック、1997年)ライナーノート

TV番組「芥川也寸志さんをしのんで」(『N響アワー』、1989年2月4日放送)

藤原征生『芥川也寸志とその時代 戦後日本映画産業と作曲家たち』(国書刊行会、2025年)

<著者プロフィール>

藤原征生

映画/音楽史研究者。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。日本の映画産業と音楽家の関係性など、映画学と音楽学双方のフィールドにまたがる研究を行う。現在、国立映画アーカイブ特定研究員。

著書に『芥川也寸志とその時代 戦後日本映画産業と音楽家たち』(国書刊行会、2025年)がある。

※1 稲垣浩『ひげとちょんまげ 生きている映画史』(毎日新聞社、1966年)195-197頁

※2 宮川一夫『キャメラマン一代 私の映画人生60年』(PHP研究所、1985年)8頁

※3 CD「芥川也寸志の世界 オリジナル・サウンドトラック」ライナーノート、頁数なし。

※4 この文言は、筆者が2019年12月から2020年2月にかけてNHK大阪放送局で映像調査を行った際に採録した文字起こしに基づくものである。なお、文字起こしに当たっては、発言者の言い淀みや言い間違いは適宜修正した。

※5 「芥川也寸志さんをしのんで」02分30秒~03分28秒

※6 同上、19分43秒~20分17秒

※7 なお、拙著『芥川也寸志とその時代 戦後日本映画産業と音楽家たち』の第五章156~162頁において、芥川也寸志と野村芳太郎の関係についてより詳しく紹介している。興味のある方はご一読願いたい。