連載コラム「OZU活のすすめ」第4回 ~伊勢編 友人達とボートを漕ぎ餅を頬張る 小津安二郎思い出の勢田川を辿るサイクリング~

カテゴリ:連載コラム「OZU活のすすめ」

皆さまこんにちは。OZU活のすすめ第4回は勢田川をご紹介します。

宇治山田中学校には短艇部があり、毎年5月頃、夫婦岩で有名な二見浦で行われる水上運動会(短艇競漕会)が名物となっていました。第3回で勢田川沿いに問屋街として発展した河崎をご紹介しましたが、部員達はこの勢田川で練習に励みました。

※写真引用『宇治山田高等学校九十年史』

宇治山田中学校には3艇のボートがあり、伊勢の山々に因んで【神路】【高倉】【朝熊】の名が付けられていました。こちらは大正14年に撮影された艇庫。河崎の町より少し下流に建っていたそうです。

小津監督は柔道部の所属でしたが、寄宿舎の友人たちと勢田川でボートを漕いだことを日記に記しています。

大正7年5月5日(日)晴 暖

朝聊か曇る

十九人の舎生と星野(先生)と短艇に乗り

二見さして出発

大湊(おおみなと)に上陸した、短艇中で弁当を開く

餅を買う、小學校に行く

女教師が居つた

海波大いに高し

大正7年5月6日(月)晴 暖

朝状(令)の時虎が号令をかける

昨日の影響で腰がいたい

一略一

朝短艇に行く

※虎は長谷川先生のあだ名

大正7年5月13日(月)晴 暖

朝木下・南・海住・池部とボート

に行つて漕いだ

歸つて下(く)れば自習であつた

一限漢文大いに寝い

一限の休に顔を洗ふ

大正7年5月26日(日)晴 暖

協議一決短艇に行く

大港(湊)で選手が練習した私等は川口

で稽古して沖に出た水が引いてゐて

おした事が数度

大いに腹へる六十銭で青・堤・片山と餅を買

ひに行く

二軒茶屋餅を買って喰ふ歸舎、夕食

兼晝食を喰ひて入浴す

大いに疲労した、

大正7年6月18日(火)晴 雨

本日烈暑肌を焼くが如し

一略一

放課後小籔・南・海住・梅林・小津 稲垣

と短艇に行つて神路に以上と井阪・岩下

岩尾のり二見の方に行く大湊で休んだ

水をのむ、土産にもちを買ふ

5月5日は寄宿舎生達とお弁当を持って二見浦までボート漕ぎ。上陸した大湊は勢田川河口にある大きな三角州で、古くから栄えた港町です。翌5月6日は「昨日の影響で腰がいたい」にもかかわらず、日記の最後に「朝短艇に行く」の記述。前日の二見浦行きが余程楽しかったのかもしれませんね。5月26日は寄宿舎の友人達とお昼を食べるのも忘れてボートを漕いでいたのか、寄宿舎に帰ってから昼と夜兼用の食事をしています。中学3年の初夏、小津監督はボートに夢中だった様子が伝わってきます。

では、小津監督がボートを漕いだコースを自転車に乗って辿ってみます。蔵が立ち並ぶ河崎の町をスタートし、勢田川の右岸に沿って下流に向かいます。今回は伊勢市駅前の観光案内所でレンタサイクルを借りました。インターネットや電話で事前に予約ができますので、チェックしてみてくださいね。

河崎を過ぎると右岸には田畑が広がり始め、長閑な風景の中を進んでいきます。この日は湿度が高かったのですが、川の上を吹き渡る風が冷んやりと心地よく、とても快適なサイクリングでした。ボートで川を行くのは更に爽快で気持ちよさそう。勢田川はカーブを描きながら流れていきます。

30分程川沿いを走り、一色町にやってきました。ここまで来ると潮の香りが漂い始め、川幅がぐんと広くなります。対岸にある神社(かみやしろ)港は、大湊と共に伊勢の玄関口として栄えた港町。かつては三河(愛知県)や遠州(静岡県)方面から多くの船が訪れました。貨物を乗せた船だけでなく、海路で伊勢神宮を訪れる『舟参宮』の上陸地として大いに賑わいました。昭和初期までは料亭、旅館、妓楼が立ち並び、活況を呈したといいます。

自転車を止めて、一色町と神社港を結ぶ一色大橋に上ってみました。伊勢湾に注ぐ直前に五十鈴川が合流し、川幅は更に広くなります。港の向こうに、左右から陸地がせり出しているのが分るでしょうか。左の陸地が小津監督達が上陸した大湊。右の陸地は二見町今一色。左右の陸地の向こうには伊勢湾が広がっています。今一色から夫婦岩にかけては、美しい白砂の海岸が続く二見浦。遠浅で波が穏やかな二見浦も格好の練習場であった筈です。

さて、一生懸命自転車を漕いだせいかお腹が空いてきました。小津監督達もボートを漕いだ後は猛烈にお腹が空いたに違いありません。大正7年5月26日の日記に、「大いに腹へる 六十銭で青•堤•片山と餅を買ひに行く 二軒茶屋餅を買つて喰ふ」の記述があります。今度は勢田川を遡り、小津監督が友人達と立ち寄った二軒茶屋に向かいます。

勢田川右岸を引き返し、二軒茶屋の船着場にやって来ました。樹齢400年を越す大きな楠が目印です。二軒茶屋も神社港と同様、舟参宮の上陸地として多くの参拝客で賑わった地です。

船着場のすぐ側にある二軒茶屋餅角屋本店は天正年間創業。昭和初期までは角屋の東にすしとうどんを出す湊屋があり、二軒の茶屋が並んでいたことから、二軒茶屋の地名で呼ばれるようになりました。

こし餡をつきたての餅で包み、きな粉をたっぷりまぶした二軒茶屋餅。疲れた体にこし餡の優しい甘さが染み渡ります。片手でつまんで食べやすく、飽きのこない味の二軒茶屋餅は幾らでも食べられそうです。小津監督も友人達とワイワイお餅を囲んだことでしょう。当時は60銭で幾つお餅が買えたのか気になりますね。大正7年6月18日の日記に「土産にもちを買ふ」との記述があるので、もしかしたら寄宿舎で友人達と二軒茶屋餅の包みを開いたことがあったかもしれません。

明治16年に建てられた店舗は、小津監督がお餅を買いに来た頃と変わらぬ佇まいです。現在はお店の正面が国道に向いていますが、以前は大楠がある旧街道に向いて建っていました、昭和14年に行われた道路工事の際、曳屋によって建物を90度回転させたそうです。すごい技術ですね!

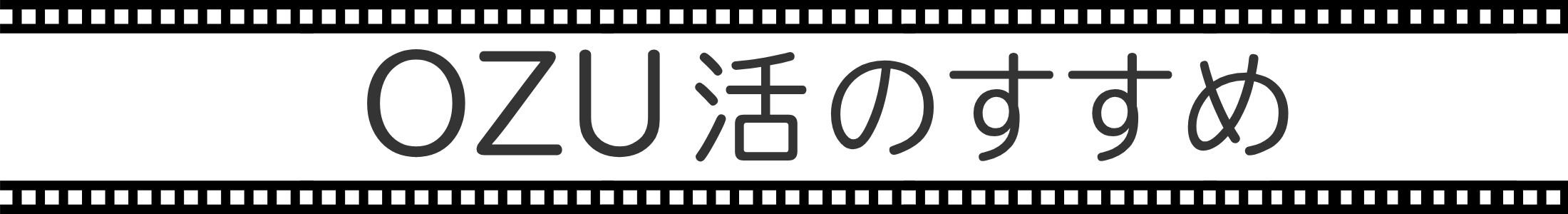

持ち帰り用のお餅は竹皮に包まれた昔ながらのスタイルです。消費期限は製造日を含めて2日間。遠方へのお土産には不向きかもしれませんが、出来立てのお餅を味わってほしいという思いが込められています。ところで、二軒茶屋餅のあんこは、戦前まで黒砂糖が使われていました。毎月25日に黒砂糖餡の二軒茶屋餅が復刻販売されています。真の小津監督ファンの方はぜひ25日に訪れて、黒砂糖餡のお餅を食べてみてください。

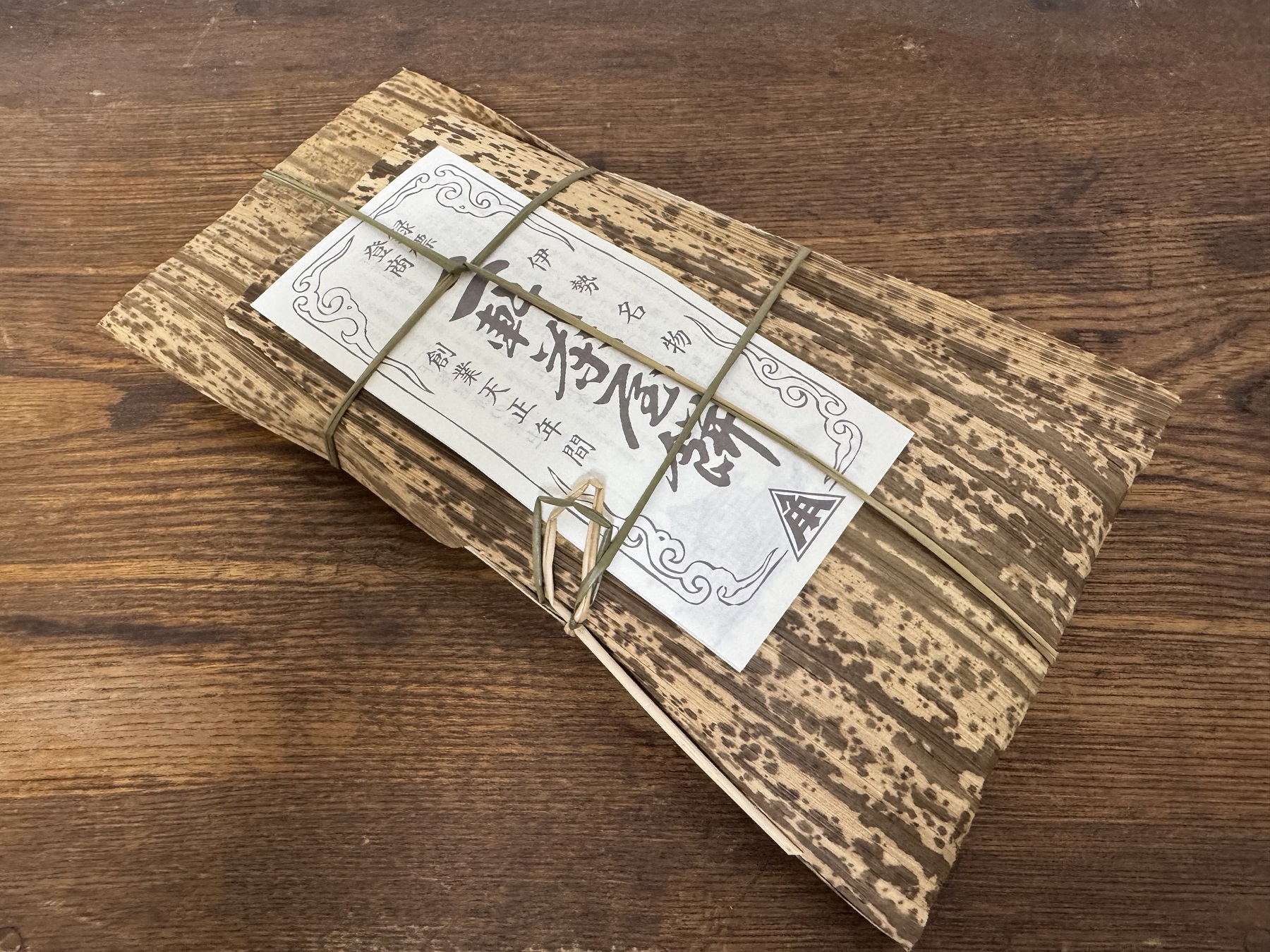

宇治山田中学校の短艇部は大正時代の終わり頃に廃部となり、学生達が勢田川でボートを漕ぐ姿はもう見られません。小津監督は短艇部の所属ではありませんでしたが、勢田川でボートを漕いだ思い出を後年まで大切にしていたのではないでしょうか。昭和31年に公開された『早春』の中に、そんな思いが反映されているような場面があります。

東京で働く杉山は、商用で上京してきた先輩の小野寺と久しぶりに顔を合わせます。2人はその夜、会社を退職してカフェを営む河合の店を訪れます。滋賀県大津市に赴任している小野寺が、家族で琵琶湖の遊覧船に乗ったことを話すと、それを受けて河合が学生時代の思い出を語ります。

東京で働く杉山は、商用で上京してきた先輩の小野寺と久しぶりに顔を合わせます。2人はその夜、会社を退職してカフェを営む河合の店を訪れます。滋賀県大津市に赴任している小野寺が、家族で琵琶湖の遊覧船に乗ったことを話すと、それを受けて河合が学生時代の思い出を語ります。

河合「そう、僕も昔よく瀬田川でボート漕いだよ。石山に合宿があってね。」

杉山「河合さん、ボートやっておられたんですか」

河合「ええ、五番漕いでたんですがね、もう駄目だ」

「せたがわ」という音だけ聞くと、え⁉︎伊勢の勢田川⁉︎と反応してしまいますが、河合がボートを漕いだのは琵琶湖を水源とし、滋賀県大津市を流れる瀬田川です。豊かな水に恵まれた琵琶湖や瀬田川では古くからボート競技が盛んで、現在も多くの学校やチームが瀬田川に練習拠点を置いています。

映画のラスト近く、岡山県の三石町(現備前市)に転勤が決まった杉山は、赴任先に向かう途中、小野寺に会いに滋賀県大津市に立ち寄ります。瀬田川の唐橋下の桟橋でボートを漕ぐ若者達を見ながらの2人の会話。

小野寺「あの時分が一番いい時だなァ……」

杉山「そうですねぇ…昔、河合さんもここで……」

小野寺「そう。あいつにもあったんだねえ、あんな時代が……」

滑ってゆくボート。

小野寺「あの時分が人生の春だねえ」

杉山「そうですねえ……」

女性問題で妻と別居状態の杉山。地方に飛ばされて中々東京へ戻れない小野寺。悩み多き大人達の横を通り過ぎていく若者達はあまりにも眩しく、見送る2人と彼等を隔てる川の流れは、両者の対比を残酷に浮き上がらせます。しかし、小野寺は穏やかな笑顔でボートを見送り、杉山を優しく励まします。光り輝く青春は過ぎ去り、人生は儚いものだと知る年齢になってしまった。けれど大人になるのもなかなか悪くないものです。 「あの時分が人生の春だねえ」小野寺の言葉を通して、小津監督が自身の青春時代を振り返っているように感じるのは気のせいでしょうか。

※日記引用『小津安二郎松阪日記』より

文:ごとうゆうこ

『早春』作品ページはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/movie/2850/

「小津安二郎松阪日記」について詳しくはこちら

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujirou.html