連載コラム「OZU活のすすめ」第3回 ~伊勢編 河崎街歩き 小津安二郎が最中を買った菓子店と祭見物した神社を巡る~

カテゴリ:連載コラム「OZU活のすすめ」

皆様こんにちは。OZU活のすすめ第3回は河崎をご紹介します。

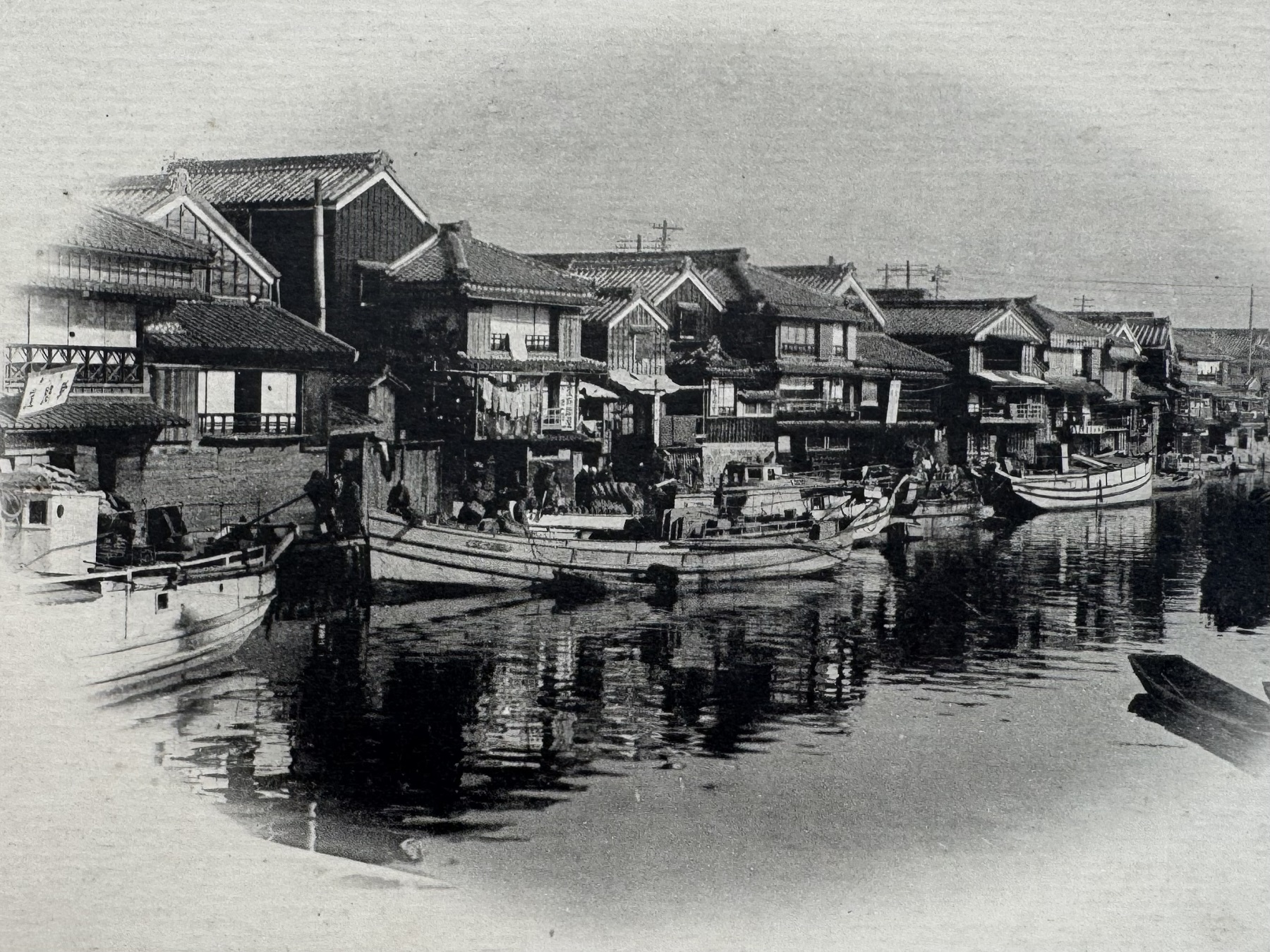

伊勢の中心を南北に流れる勢田川。その川畔にある河崎には古くから川港が築かれ、江戸時代には日本各地から運ばれる物資を扱う問屋街へと発展しました。

大正10年(1921年)ころに発行された絵はがき「伊勢河崎町魚市」より

こちらは大正10年頃に撮影された魚河岸の様子。伊勢志摩の海で揚がった海産物は、河崎の魚市場を経て市内に流通していました。明け方から大勢の行商人が市場に集まり賑わったそうです。小津監督が中学生だった大正時代初頭、河崎は伊勢の経済の中心として大変活気のある町でした。

宇治山田中学校からは東へ徒歩10分程の距離にあり、寄宿舎生達は外出の際、河崎で買い物や散歩を楽しみました。小津監督の日記にも放課後や休日に河崎へ外出したことが何度も記されています。

大正7年1月20日(日)晴 暖

-略-

小籔・富田・木下と今朝より幸通に行った。

汁粉ニぱい四銭一ぱいだ

後に河崎に行つてうどんを喰ふ

大正7年3月1日(金)晴 晴

-略-

夕食後河崎に葉書をかいに行く

大正7年3月3日(日)晴 暖

-略-

夕食後田中さんと河崎に歯磨を買に行く

大正7年6月21日(金)雨 暖

-略-

海住と河崎を散歩した

大正7年7月15日(月)晴 暖

-略-

本日我輩當番五十銭乙種學資金交附、

河崎の長尾に石鹸買ひに行く

大正7年9月10日(火)晴 暖

-略-

一人で河崎に砂糖十銭 はがきを入れにゐつた

大正7年9月14日(土)晴 暖

-略-

乙種学資金交附なり

小籔・池部と河崎に手紙入れに行きかへりて

池部と野球した

大正7年12月2日(月)晴 暖

-略-

乙種學資金を手にしてすぐに

河崎にノートを買に行く

まだまだ河崎へ出かけた記述はあるのですが、学用品や日用品を買ったり、友人達とうどんを食べに行ったり、松阪で暮らす家族への手紙は河崎のポストから投函していたことが分かります。うどん屋、文具店、日用品を扱う雑貨店、上級生の命令で果物を買いに行った八百屋など、様々な商店が立ち並んでいる様子が伝わってきます。

「乙種學資金」という耳慣れない言葉がありますが、これは奨学金ではありません。昭和九年の宇治山田中学校資料に「学資金は舎監に於て保管し出納をなす」とあります。親元から送金されたお金は舎監の教師が管理し、毎月1日と15日に寄宿舎生に支給されました。小津監督の日記から、支給される金額は50銭であったことが分かります。

河崎の街歩き、まずは小津監督が最中を買った和菓子店を訪れました。

大正7年2月15日(金)晴 暖

-略-

富田木下小藪 色を買に行く

私は会津城の焼いてゐるバツクを書

く 夕食後マクネシヨムを買に河崎に赴

く、藥局前、歸舎後之を試みる

播田屋で最中を買ふ

翌2月16日は寄宿舎で卒業生祝賀会が行われ、下級生たちは余興で「活人画」を披露しました。背景の前で扮装した人物がポーズを取り、歴史上の出来事や芝居の名場面を再現するという出し物です。小津監督は白虎隊の背景に使う会津若松城を描いて準備に忙しい様子。夕食後は河崎に外出してマグネシウムを購入。マグネシウムが燃焼する際に発生する光や煙を舞台の演出に使おうとしたようで、早速薬局の前で燃焼実験を行っています。外出ついでに播田屋さんで食後のデザートを調達したようですね。

播田屋さんは万延元年に蒸し饅頭を出す茶店として創業し、河崎で6代続く老舗和菓子店です。ちょうどお店にいらっしゃった女将さんにお話を聞くことができました。大正時代に作っていた最中については、記録が残っていないので詳しくは分からないものの、形はおそらく丸形で、無地か菊文様だったのではないかと教えてくださいました。

丸い形のまがたま最中と、播田屋さん名物の絲印(いといん)煎餅を購入しました。まがたま最中は女将さんのご主人である先代社長が考案したお菓子。パリッとした最中種と上品な甘さの餡子が大変美味しかったです。絲印煎餅は、明治38年に明治天皇が日露戦争勝利の報告として伊勢神宮に参拝した際、献上菓子として考案されました。卵、お砂糖、小麦粉とシンプルな原料のお煎餅で、サクサク軽い歯応えと優しい甘さに手が止まらなくなります。年代的に小津監督も絲印煎餅を食べたことがあったかもしれませんね。

次に訪れたのは、河崎の氏神様である河邊七種神社。地元の方からは「天王さん」の名で親しまれています。毎年7月半ばの日曜日に開催される天王祭は、河崎の夏の風物詩。小津監督も寄宿舎の友人達と天王祭に出かけた様子を日記に記しています。

大正7年7月14日(日)曇 暖

本日十四日は天王祭で太鼓の高く音天に満す

-略-

夕食後田中さんと庭球して海住•田中両君の

河崎外出なり 扇のまと、活動•鳥居•噴水あった、

風船一つ拾ふ、

朝からお祭の太鼓が寄宿舎まで聞こえ、ワクワクする書き出しの日記です。夕食後は楽しいお祭見物。「扇のまと」とは、那須与一のように扇型の的を狙う射的でしょうか。活動写真に風船に噴水と、賑やかな天王祭の様子が想像できます。

神社を後にして歩いていると、美味しそうなお出汁の香りが漂ってきました。手招きするように揺れる暖簾に誘われ、昭和20年創業のつたやさんへ。私も河崎を散歩する寄宿舎生の気分になって、伊勢うどんをいただきました。

お腹を満たした後は、陶器問屋の和具屋さんへ。床には川から荷揚げした荷物を運んだトロッコのレールが残されています。宝暦7年に建てられた蔵には江戸から昭和まで様々な時代の品々が並び、ご主人が楽しく解説してくださいます。

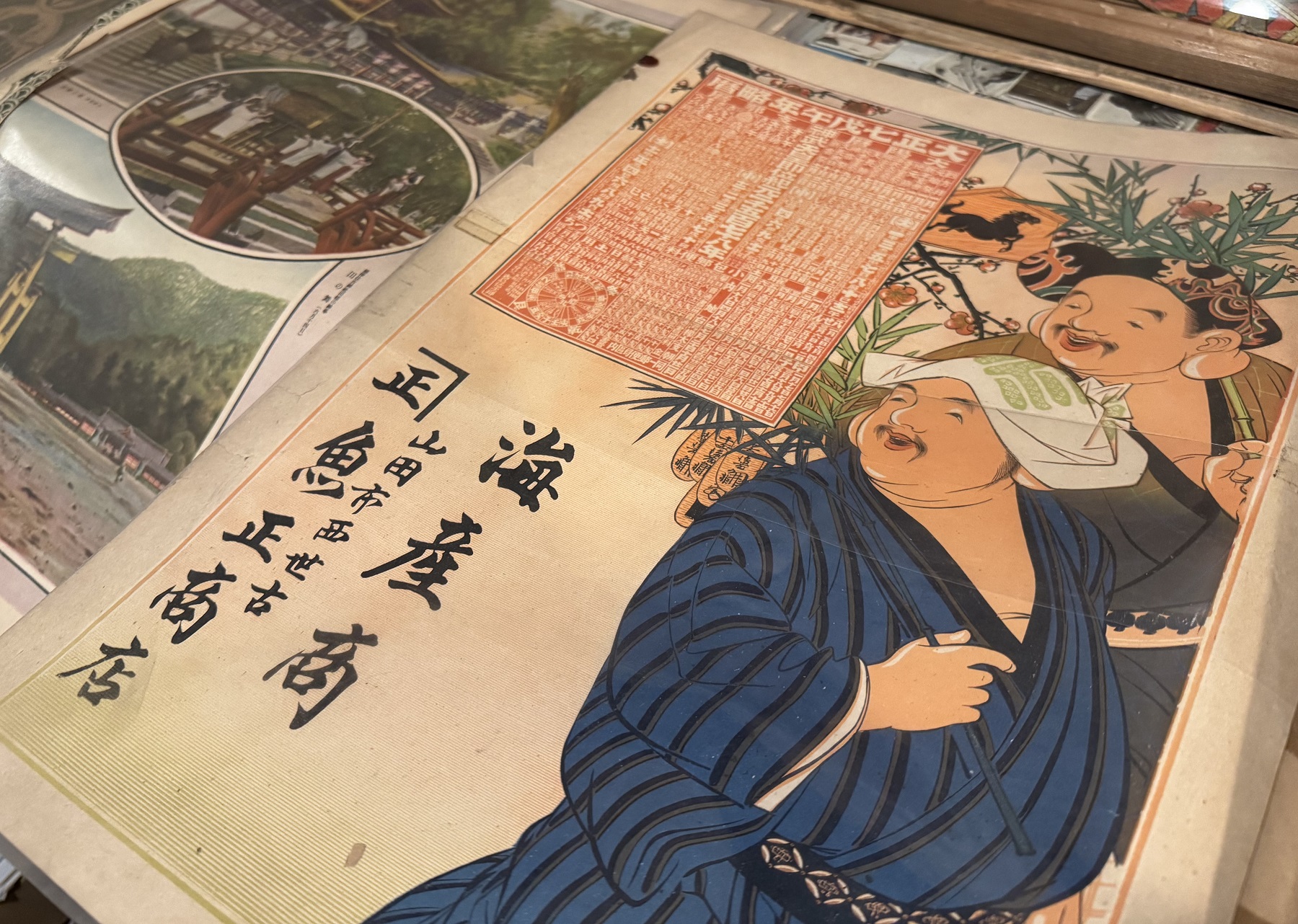

「映画のことはよく分からんけど、大正時代の物ならあるよ」とご主人が見せてくださったのは、伊勢の海産物商が発行したお正月広告。当時はどの商店も、めでたい絵柄や暦を載せた広告をお正月に配ったそうです。たった今刷り上がったような美しい色彩に見惚れていると、小津監督の日記と同じ大正7年の物ではありませんか!私が追い求めている約100年前の伊勢の情景が、鮮やかに浮かび上がったような気がしました。

最後に伊勢河崎商人館を訪れました。元は小川商店という江戸中期に創業した酒問屋で、7棟もの蔵を持つ大きな商家でした。通り土間のある重厚な母屋や、貴重な資料が展示された内蔵等を見学することができます。川に面して建てられた3棟の蔵は、カフェスペースやミニショップとして活用されています。

母屋の2階から黒壁の蔵や商家が並ぶ街並みを眺めました。昔と変わらぬ景観が、この町に暮らした人々の息吹を伝えてくれます。小津監督の寄宿舎生活だけでなく、河崎の歴史を知ることができた充実の街歩きでした。河崎を訪れたら、ぜひ地元の方々にお蔭参りで賑わった伊勢の様子や、伊勢の台所と称された河崎の活況について尋ねてみてください。きっと皆さん温かく答えてくださいます。

※日記引用『小津安二郎松阪日記』より

改行等は『小津安二郎松阪日記』の表記に準じています。

文:ごとうゆうこ

「小津安二郎松阪日記」について詳しくはこちら

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujirou.html

小津安二郎監督公式サイトはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/