連載コラム「OZU活のすすめ」第9回 ~伊勢編 『父ありき』の面影を探して おはらい町で小津安二郎の思い出を辿る~

カテゴリ:連載コラム「OZU活のすすめ」

皆様こんにちは。OZU活のすすめ第9回は、おはらい町をご紹介します。伊勢街道の終点である内宮の参道は古くからおはらい町と呼ばれ、訪れる人々に親しまれてきました。伊勢地方特有の切妻造りの土産物店や飲食店が軒を連ね、今日も多くの参拝客で賑わっています。

こちらは大正時代〜昭和10年頃に撮影されたおはらい町の街並みです。小津監督が中学生だった頃もこの様な風景が広がっていたことでしょう。小津監督にとっておはらい町は大変思い出深い場所です。寄宿舎で暮らした中学時代、面会に来てくれた父・寅之助さんとおはらい町の旅館で食事をしたことがありました。

『親父はチビリチビリ呑みながら僕にはライスカレーを食わせてくれましてね』

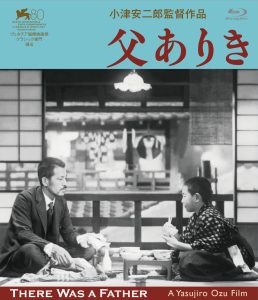

小津監督はコンビを組んでいた脚本家の野田高梧さんに、このように寅之助さんとの思い出を語りました。2人はこのエピソードを昭和17年に公開された『父ありき』の脚本に取り入れました。

中学校の寄宿舎で暮らす良平が、面会に訪れた父と旅館で食事をするシーン。久しぶりに父と食事ができて嬉しそうな良平の笑顔が印象的です。笠智衆さん演じる父親は、ゆっくりお酒を飲みながら、食事をする息子を優しく見守っています。このシーンで良平はお膳に乗った和食を食べていますが、食事が済んだ後袴を緩めながら

良平『あ、ライスカレー食えばよかったな』

父『食うか?』

良平『もう今日は駄目だ』

という、小津監督の思い出を反映させたようなやり取りがあります。

今となっては小津監督思い出の宿を特定することは叶いませんが、おはらい町に歴史ある旅館の佇まいを残す料理店を訪れました。

すし久は天保年間に寿司屋として創業し、その後五十鈴川で獲れる鮎などを供する料理旅館となりました。明治から昭和にかけては内宮前屈指の料理旅館として、勅使の宿泊所に指定されていたといいます。写真は明治時代から大正初期にかけて撮影されたすし久旅館。伝統的な切妻造りでありながら、黒と白に塗り分けられた壁のデザインから、とてもモダンな印象を受けます。

昭和60年に料理旅館としての営業を終えた後、復元修復され、現在は伊勢志摩の郷土料理を楽しめるお店として親しまれています。店先にかかる看板も昔のまま、歴史を重ねた景観が大切に保たれています。

料理旅館の頃から殆ど手を加えていないという帳場周り。間口の広い店先から、大勢の客で賑わった華やかな料理旅館の繁栄を偲ぶことができます。

階段横には日本各地にあった伊勢講の講札がズラリと並んでいました。お伊勢参りに訪れた人々は、この講札を頼りに自分が宿泊する宿を探したそうです。

2階のお部屋へ案内していただきました。まずは川に面したお部屋へ。窓の外には五十鈴川の清流と朝熊山の峰々が広がり、四季の情景とともに食事を楽しむことができます。次に賑やかなおはらい町に面したお部屋に入った瞬間ハッとしました。窓の向こうには、通りに軒を連ねる店々の壁が並んでいます。

『父ありき』の旅館シーン。良平と父が食事をする場面からカメラが反転すると、二間続きの部屋の向こうに商店の壁が見えています。どことなくおはらい町の風景と似ているような…。もしかすると旅館のセットは小津監督の思い出を元に作られていたのではないかと想像してしまいました。

すし久名物のてこね寿しをいただきました。てこね寿しは、漁師が釣り上げた魚を捌いて醤油に漬け、酢飯と混ぜて食べたことから生まれた郷土料理。鰹漁が盛んだった志摩地方で、漁の間に船上で手早く摂れる食事として広まったそうです。ほんのり紅い酢飯の上に、甘辛い醤油だれに漬け込んだ鰹が美しく並びます。厚切りの鰹は全く臭みがなく、甘みのある漬けだれと爽やかな酢飯が魚の旨味をより引き立ててくれます。

ところで、宇治山田中学校から内宮まではかなり距離があります。食事をするなら、宇治山田中学校から程近い外宮の参道にも多くの旅館が立ち並んでいました。寅之助さんは小津監督を連れ、市電に乗って内宮前へ移動したと思われます。わざわざおはらい町まで行ったのは、内宮へ参拝したのか、馴染みの旅館があったのでしょうか。もしかしたら、親元を離れて暮らす息子と少しでも長く過ごしたいという親心だったのかもしれません。

すし久に近い赤福本店を訪れました。宝永4年の創業以来、赤福餅は今も昔も愛され続ける伊勢名物。明治10年に建てられた本店の建物は、小津監督が中学生だった頃と変わらぬ佇まいです。赤福も小津監督にとって思い出深いお店でありました。

.jpg)

※写真提供:赤福

多くの旅人が訪れ、餅が手軽に食べられる道中食として重宝された歴史から、伊勢地方は餅菓子の名物が多い地域です。小津監督も中学時代によくお餅を食べていますが、休暇等で松阪へ帰省する際は、必ず赤福餅をお土産に買っていました。

大正7年7月24日(水)晴 暑

本日は歸省日なり

漢文は成程よい、地理も少しよい

後始(終)業式をした、松原先生にて至極簡

単なり、二時五十分の汽車で歸る様にす

る、小林さん松井さんと停車場に行く

小林さん一時汽車にてかへる、松井さんと外

宮参拝した、赤福四函かつてかへる

宮川より寛一君のる、停車場に妹來てゐる

夜に來つてたのしい

待ちに待った夏休み。期末試験も終わり、家に帰れる嬉しさが滲み出る日記です。山田駅で買ったお土産の赤福餅を抱え、意気揚々と汽車に乗り込む様子が見えるようです。前もって到着時刻を知らせておいたのか、松阪の停車場に妹の登貴さんと登久さんが迎えに来てくれたことが分かります。

日記帳には、次のメモが残されています。

第一學期夏休に買物

ケシゴム・封筒・赤福

家族へのお土産を忘れないようにメモし、帰省する日を指折り数えて待っていたのですね。松阪で暮らす家族も、小津監督が赤福餅を持って元気に帰ってくるのを心待ちにしていたことでしょう。また、中学を卒業した翌月、松阪から自転車を漕いで伊勢に遊びに行った際、友人達と赤福を訪れたことを日記に記しています。

大正10年4月14日(木)晴

逵原の自轉車で山田に行く。

今村、置塩を尋ねて慶光院、金川

小阪と宇治で遊ぶ、今村と。

赤福をおごつて貰ふ

伊勢では外宮周辺を山田、内宮周辺の地域を宇治と呼びました。この日は宇治で友人達と遊び、赤福本店で奢ってもらったのではないでしょうか。

赤福本店の奥には広々とした座敷と縁側があります。五十鈴川を眺めながら、職人さんによる手作りの赤福餅をいただくことができますよ。赤福の餡に付けられた三本の筋は五十鈴川の清流を表したもの。店内では職人さん達が餅を餡で包み、指先で一つ一つ三筋の流れを形どっています。

おはらい町を抜けると宇治橋前の大鳥居が見えてきます。内宮の神域へは鳥居を潜り、五十鈴川に掛かる宇治橋を渡ります。

昭和37年12月、小津監督は同年2月に亡くなった母・あさゑさんのお骨を京都の高野山に納め、松阪と伊勢を回る旅をしました。旅の最終日、12月7日に宇治橋前で撮影された小津兄弟と友人の記念写真です。小津監督の傍に立っているのは、中学の帰省の際、松阪の停車場で迎えてくれた妹の登貴さんと登久さんです。笑顔で肩を組む様子から小津兄弟の仲の良さが伝わってきます。

前日は贔屓にしていた古市の大安旅館に宿泊。この日は赤福本店に立ち寄り、その後賢島と鳥羽へ。鳥羽の旅館で中学時代の友人達と集まった後、夜行列車で帰京したことが日記に綴られています。慌ただしい旅の最終日ですが、中学時代の友人達と変わらぬ友情を確かめ合ったのが小津監督らしいですね。この時が、小津監督生涯最後の伊勢への旅となりました。

内宮の神域を流れる五十鈴川。いにしえの旅人達は参拝前に清流で禊をし、心身を清めたといいます。

小津監督がこの地で中学時代を過ごしてから既に 100年以上の歳月が流れました。生まれ育った伊勢の町を、小津監督の思い出の地という視点で見つめ直したOZU活は、改めて伊勢の歴史を学び、伊勢に生きた人々の暮らしを知る、驚きと発見に満ちた旅となりました。小津監督の思い出を辿りながら、多くの方との素晴らしい出会いがありました。古くから旅人を迎え、人との縁を大切にしてきた伊勢の風土が、沢山のご縁を結んでくれた気がします。大正時代と変わらぬ風景に出会う度、その風景を守り伝えてきた方々の思いを知ることもできました。お伊勢参りに行かれたら、ぜひ伊勢の町で小津監督の思い出を辿ってみてください。きっと素晴らしい出会いが皆様を待っていることでしょう。

日記引用『小津安二郎松阪日記』

※おはらい町、すし久旅館の写真は筆者私物の絵葉書より掲載

文:ごとう ゆうこ

「小津安二郎松阪日記」について詳しくはこちら https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujirou.html

『父ありき』作品ページはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/movie/2884/

小津安二郎監督公式サイトはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/