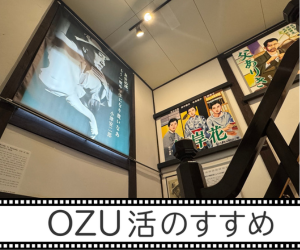

連載コラム「OZU活のすすめ」第8回~伊勢編 古市街道で小津安二郎ゆかりの宿と同窓会の思い出を辿る~

カテゴリ:連載コラム「OZU活のすすめ」

皆さまこんにちは。OZU活のすすめ第8回は古市(ふるいち)をご紹介します。伊勢神宮の外宮と内宮の間には、間(あい)の山と呼ばれる丘陵地があります。この間(あい)の山の尾根を超えて両宮を結ぶ4.5kmの参拝道は、通称「古市(ふるいち)街道」と呼ばれています。お伊勢参りが盛んに行われた江戸時代、古市街道には料理屋や妓楼が立ち並び、参拝後の精進落としをする人々で大いに賑わいました。天明年間には妓楼70軒、遊女1,000人を数え、その活況は江戸の吉原、京の島原に並ぶ程だったといいます。

明治時代に路面電車の運行が始まると、間の山を迂回して外宮と内宮を結ぶ路線が整備されます。明治43年には明治天皇の伊勢神宮参拝に合わせ、間の山に隣接する丘陵を開削して新たな参拝道が造成されました。新しい時代の到来により古市街道を歩く参拝客は減少していきます。それでも小津監督が中学生だった大正時代、古市には30軒近い妓楼や大店の旅館が軒を連ねていました。小津監督は中学時代に何度か伊勢神宮を参拝しており、日記には古市街道を歩いて移動した様子が記されています。

大正7年2月17日(日)晴 暖

八時起床

九時半より外宮より内宮へ参拝す

外宮にて勅使に相(会)つて古市を通つて内

宮へ行つた 又勅使に相(会)ふ

晝すぎなれば槌賀先生に叱られはせんかと

吃驚りした

※勅使=勅旨を伝えるために派遣される天皇の使者

寄宿舎を9時半に出発したものの帰ってみれば昼過ぎ!思いがけず時間がかかった驚きが伝わってきます。体力がある中学生でも古市街道を歩いて往復するのは大変だったのではないでしょうか。

いにしえの旅人や中学時代の小津監督に倣い、外宮方面から尾部(おべ)坂を登り古市へ向かいました。かつてはかなり勾配がきつく、街道を行き交う人々はこの急坂に難儀したそうです。昭和3年に坂を切り下げる大改修が行われ、現在の姿に整備されました。

長い長い尾部坂を登り切りほっとひと息。ここからは尾根に沿って平坦な道を歩きます。妓楼や料理屋が軒を連ねた街道沿いにその面影はなく、住宅や商店が並ぶ静かな風景が続いています。しばらく行くと、岳道という脇街道の入口に素敵なお店を見つけました。明治32年創業の判慶商店さんは、駄菓子や日用品を扱う昔ながらのよろず屋さんです。4代目のご主人に古市の歴史などを教えていただきながらしばし休憩。昭和初期に建てられたお店には、ハタキや落とし紙など懐かしい暮らしの道具が並んでいました。

再び古市街道へ。遊女や歌舞伎役者の信仰を集めた長峰神社を過ぎ左手の路地を曲がると、古市の栄華を現在に伝える麻吉旅館の威容が現れます。元は花月楼麻吉という名の茶屋で、最盛期には30人を超える抱え芸妓を擁したといいます。正確な創業年は不明なものの、天明2年の地図に既に麻吉の名があることから、240年を超える歴史を持つ宿です。

麻吉旅館は丘陵の斜面に幾つもの建物が連なる懸崖造りという建築様式。旅館の敷地内を通る坂からは複雑な構造を間近に見ることができ、その迫力に圧倒されます。風情ある渡り廊下が印象的なこの坂は「手振り坂」と呼ばれています。芸者さんと旅人が手を振り合って別れたのが名の由来でしょうか。

長峰神社の側には小津監督が贔屓にしていた大安(だいやす)旅館がありました。小津監督は昭和26年から37年にかけて、取材旅行や同窓会等で伊勢を訪れた際は大安旅館に宿泊していました。

※写真 伊勢古市参宮街道資料館蔵

大安旅館は明治初期に志摩出身の宮大工、井村大安(だいやす)が創業しました。古市街道を挟んで本館と別館があり、収容人数250人、最盛期には40人の従業員を擁したという大きな旅館でした。古市の旅館の中でも格式が高い最上級の宿であったといいます。

大安旅館には井村かねさんという女将がいました。かねさんは明治37年に17歳で大安旅館2代目当主に嫁ぎ、昭和47年に旅館を廃業する84歳まで現役で女将を務めました。商才に長け、世話好きで気っ風のいい名物女将であったそうです。小津監督はかね女将の人柄やおもてなしを気に入っていたのかもしれませんね。

※写真 松阪市蔵

昭和31年3月24日、小津監督が52歳の時に大安旅館で宇治山田中学校の同窓会が行われました。前列中央に座っているのが小津監督です。参加者は総勢20名。小豆島を舞台におなご先生と12人の子供達のふれあいを描いた「二十四の瞳」をもじって、「四十の瞳」とお茶目なキャプションが添えられています。肩を組んだり手を繋いだり、卒業後35年の時を超えて中学生に戻ったような皆さんの様子が微笑ましいです。

古市街道沿いにある伊勢古市参宮街道資料館には、大安旅館で使われた看板や調度品が保存されています。豪華な大広間など旅館内部の貴重な写真も見ることができますよ。古市の三大妓楼と呼ばれた備前屋・杉本屋・油屋についての資料や、油屋で起きた刃傷沙汰を元に作られた歌舞伎演目「伊勢音頭恋寝刃」の解説などが展示され、古市に生きた人々の息吹を感じられる資料館です。

大安旅館の近くには、小津監督が立ち寄ったうどん屋がありました。昭和37年12月7日、小津監督が58歳の時に中学時代の友人へ宛てた手紙です。「古市に来て大安泊、早速河崎屋のうどんをくふ。」寄宿舎から外出して友人達と食べた伊勢うどんは、後年まで懐かしい味だったのでしょう。残念ながら河崎屋は随分前に廃業し、小津監督が食べたうどんを味わうことはできませんでした。営業当時の河崎屋が紹介されている本によると、創業は大正時代。店内には懐かしい出前岡持ちがズラリと並び、出汁は丁寧に手削りした鰹節で取っていました。こだわりの出汁で作られた伊勢うどんのたれは、コク深い味わいであったそうです。

※写真 神宮徴古館農業館蔵

最後にもう1ヶ所、小津監督にとって懐かしい場所である神宮徴古館を訪れました。明治42年、伊勢神宮神苑を整備する事業の一環として設立された、伊勢神宮の歴史や文化を紹介する博物館です。

※写真 神宮徴古館農業館蔵

こちらは戦前の神宮徴古館。現在とは異なるドーム型の屋根が印象的です。ルネサンス式の美しい建物は、赤坂離宮や奈良国立博物館を設計した片山東熊が手がけ、建物の前面にはヴェルサイユ宮殿の庭園を模した美しい西洋庭園が造られました。

小津監督は中学時代に徴古館の展示を見学したことや、学校から徴古館の火事を見たことなどを日記に記しています。卒業式の2日前には、友人達と徴古館で記念写真を撮影しています。

大正10年3月5日(土)晴

学校に登校す

卒業式の稽古をして後先生の家に

挨拶に行つた。

牛幸ですき焼を喰つて眞野に行く

徴古館で乾、森田、亀井、長谷川

橋本と寫眞をとる。

日記中に出てくる「眞野」は写真館の店名だそうです。中学生活最後の記念に、写真館に依頼して撮影してもらったのでしょうか。徴古館の美しい建物や庭園は記念写真の撮影場所にピッタリですね。また、中学卒業後に自転車を借りて松阪から伊勢へ遊びに来た際に、友人達と徴古館を訪れています。

大正10年4月14日(木)晴

漆原の自轉車で山田に行く。

一略一

徴古館でコヒー喰む。

当時はお茶を楽しめる喫茶室があったのかもしれません。うどんやぜんざいを食べ歩いていた学生時代に比べると、コーヒーを飲みながら休憩するなんて少し大人の雰囲気ですね。小津監督の日記から、徴古館が憩いの場として親しまれていたことが分かります。

大安旅館で開かれた同窓会の翌日、昭和31年3月25日の日記は次の一文で始まっています。「大安を引上げて徴古館まであるく」

古市街道から郵便局の正面にある坂を下り、御幸通りの大きな鳥居が見えると徴古館はすぐそこです。同窓会で徴古館の思い出話が出たのでしょうか。懐かしさに思わず歩を早める小津監督が目に浮かぶような気がしました。

徴古館の周りには芝生広場や四季の花々を楽しめる小径が整備され、小津監督が中学生だった頃と同じく市民の憩いの場となっています。お時間のある方はぜひ徴古館の見学や散策を楽しんでみてください。今回のOZU活は坂を登ったり降りたり、実によく歩きました。履き心地の良い靴でじっくりと小津監督の思い出を巡っていただけたらと思います。

※日記引用『小津安二郎松阪日記』より

日記引用『全日記小津安二郎』より

手紙引用『小津安二郎君の手紙』より

文:ごとう ゆうこ

「小津安二郎松阪日記」について詳しくはこちら https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujirou.html

小津監督作品には同窓会のシーンが登場する作品がいくつもあります。『秋刀魚の味』の同窓会シーンでは先生たちのあだ名も出てきて茶目っ気たっぷりです。ぜひご覧ください。

『秋刀魚の味』作品ページはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/movie/2812/

小津安二郎監督公式サイトはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/