多彩なる多才のアルチザン 映画監督・野村芳太郎❹ 『砂の器』名匠たちを駆り立てた映画の魔性

【はじめに】

2025年4月から、「再発見&再評価プロジェクト」を展開中の野村芳太郎監督の顕彰を目的としたプロジェクトが、始まりました。それにあわせて、月1回、様々な切り口で、コラムをお送りします。

【今回のテーマ】

2024年に公開50周年を迎えた映画『砂の器』。野村芳太郎監督の没後20年である2025年は、2月に名古屋と大阪でシネマコンサートが開催され、3月の新文芸坐の特集上映、6月から始まった「午前10時の映画祭」など、各地で、イベントや上映が行われています。

10月19日の公開記念日を前に、映画評論家であり映画監督でもある樋口尚文氏にこの映画の魅力の一端をご紹介頂きます。樋口さんは、野村芳太郎監督自身が記した演出メモや絵コンテなど膨大な資料を元に8年越しで、書籍「砂の器 映画の魔性」 (筑摩書房刊) を執筆されました。新文芸坐や「午前10時の映画祭」における樋口さんが登壇されたトークショーとサイン会は、毎回盛況で、熱気にあふれたものでした。

『砂の器』名匠たちを駆り立てた映画の魔性

樋口尚文

『砂の器』は88作に及ぶ野村芳太郎監督の監督作のなかでも最も広く親しまれ、公開から半世紀を経てもなお熱烈な支持を集める稀有な作品である。

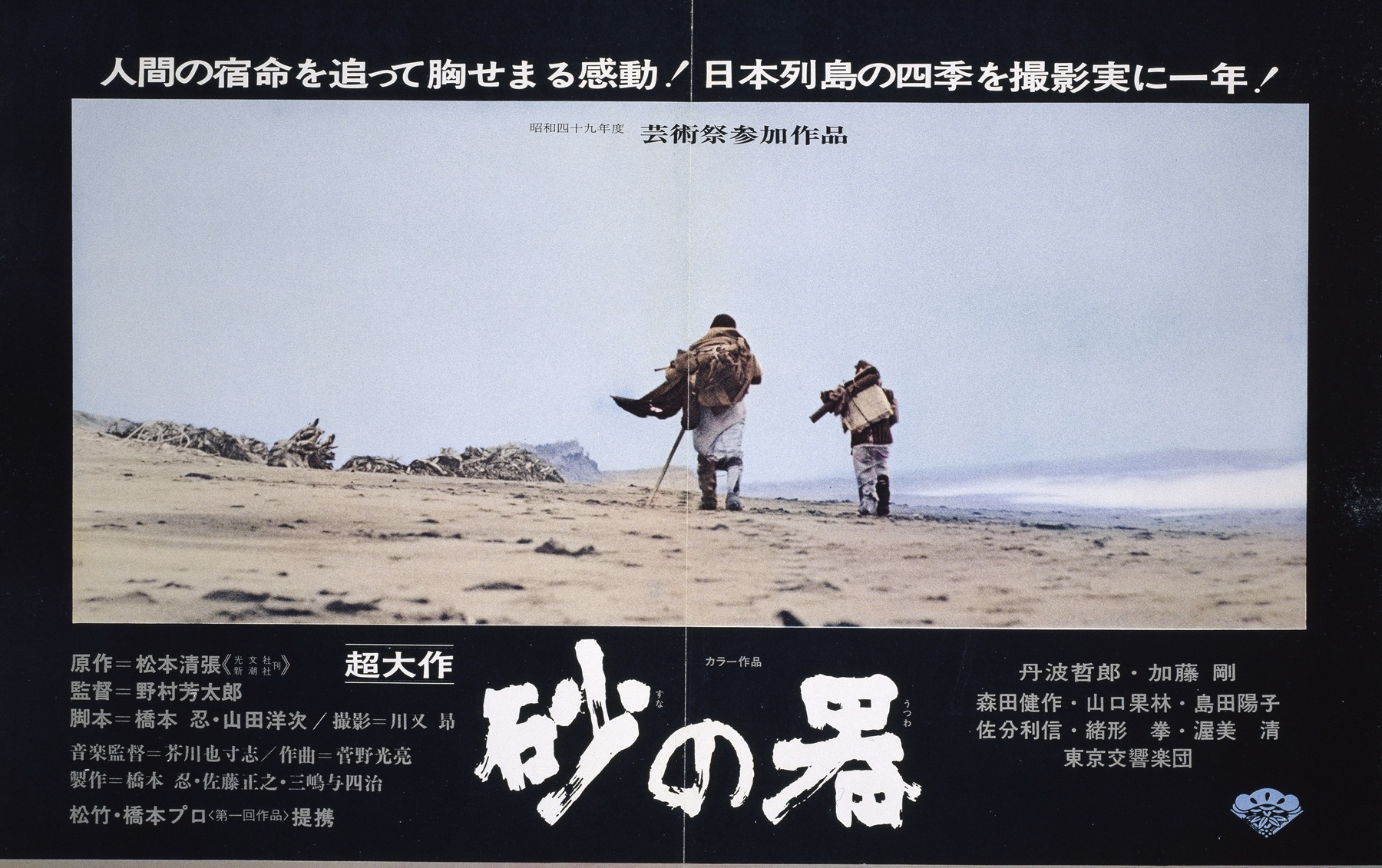

映画『砂の器』公開時のポスター

松本清張の原作は、わが国が60年安保闘争で騒然となっていた最中の、1960年5月から読売新聞夕刊に連載された清張初の新聞小説だった。完成した映画が絢爛たるメロドラマ巨篇であるのに対し、清張原作の『砂の器』は戦後派のアプレ文化人の虚栄とエゴを辛辣に描いたクールな長篇なのだった。

1958年の『張込み』、1961年の『ゼロの焦点』で、脚本の橋本忍と野村芳太郎監督のコンビは既に清張原作の映画化では定評を得ていたので、この流れを受けて話題の新聞小説『砂の器』は連載中から映画化が決まり、橋本は山田洋次とともに脚本化にとりかかった。ところが原作『砂の器』は登場人物も多く設定も展開も複雑で、一時橋本は脚本化を断念しかかったほどであったが、橋本は原作ではほんの数行しか言及されていない犯人の悲惨な境遇に着目、なんとその犯人の気の毒な過去を大胆なイマジネーションで膨らませ、映画後半の軸にすることを思いついた。

これをもってアクチュアルな野心家の文化人群像をドライに描いた原作は、むしろ栄光を前にした犯人が自らの宿業を断ち切ろうとあがいて自滅するさまを切々と同情的に見つめる、極めてセンチメンタルな物語に「転生」を遂げた。しかしこうして出来上がった映画独自の『砂の器』のストーリーは、逆に映画化のハードルを上げてしまった。まずはある病気をめぐる偏見と差別という娯楽映画としては暗く重たい設定を中心化したこと、次に犯人の傷ましい過去の放浪を描く四季のロケ撮影が必要となり製作費がかさむこと、さらに音楽とオーケストラ演奏というまるで出来が保証できず金もかかるモチーフが加わったこと。この橋本が映画ならではの軸として打ち出した要素はいずれも製作者視点ではリスキーなものばかりであったので、当時の松竹の城戸四郎社長はこの時点での『砂の器』の製作を中止した。野村監督は企画の正式決定の前に、季節の関係上、犯人の旅路の「春」の実景は撮り始めていた。1961年のことである。

こうして原作とはまるで異なる『砂の器』のシナリオは長い休眠に入るのだが、橋本忍と野村監督はそれぞれ作り手としてのキャリアを重ねながら(その中には1970年公開の橋本=野村の協働で清張原作をみごとに映画化した『影の車』も含まれる)、都度都度『砂の器』の実現をもくろんだが、折しもテレビの普及やレジャーの多様化を受けて日本映画界は1960年代から70年代前半にかけて地滑り的な興行不振に見まわれており、くだんのような製作上のリスクが揃った『砂の器』に実現の見込みは立たなかった。

そして当初のシナリオ完成から実に12年を経た1973年、『人間革命』『日本沈没』といった大作の脚本を手がけてヒットメーカーとなっていた橋本忍は、余裕なく守りにはいった既成の映画会社からは当面生まれそうにもない、金も手間もかかるベンチャーな大作をもってのぞまねば、もう観客は戻って来ないという覚悟のもと、自ら「橋本プロダクション」という独立プロを興し、この動きに野村芳太郎監督も同調した。そんな「橋本プロダクション」が発足時に掲げた目標が『砂の器』と『八甲田山』の実現であった。

映画『砂の器』撮影風景。左から、野村芳太郎監督、橋本忍、丹波哲郎

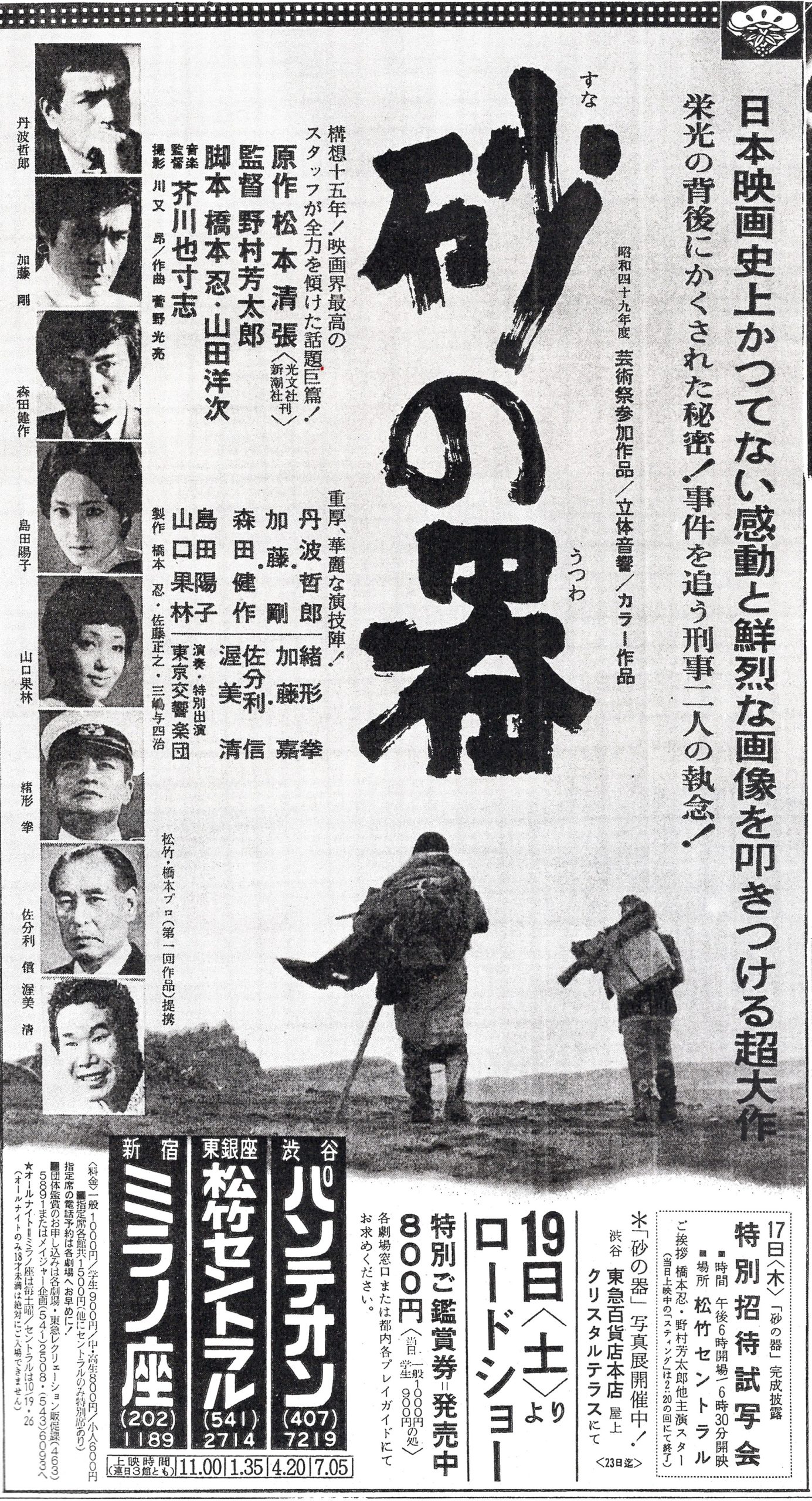

「橋本プロダクション」の発足が起爆剤となり、さまざまな映画界の力学がはたらいて、『砂の器』は1973年に製作が開始された。そして翌1974年10月19日の公開直前まで粘ってロケーション撮影が敢行され、当時としては重量級の大作として松竹=東急系の洋画ロードショー館で公開、この年三位の興行成績をおさめた。観客の心に食い込んだのは、まさに製作上のリスクとして挙げたくだんの3点であった。すなわち、作品後半の根深い差別と偏見が招いた犯罪の悲しみを、鮮やかな日本の四季をとらえた映像と壮麗でロマンティックな音楽をもって描いた「絢爛たる悲劇」が映画『砂の器』の魅力の核心であった。

映画『砂の器』撮影委風景。左から、野村芳太郎監督、加藤嘉

ただし大変興味深いのは、橋本忍も野村監督も、こうした外連味たっぷりの大ぶりなメロドラマをもって身上とする才能ではなく、これ以前に手がけた清張原作の傑作『張込み』も『影の車』も橋本の鋭角的でロジカルな脚色、野村監督のシャープで犀利なリアリズムが合わせ技となったクールな作風が際立っていた。他の作品歴を含めても、こうした知的で怜悧なタッチが橋本忍、野村監督の本流であって、一大メロドラマ巨篇の『砂の器』は、ふたりの作品のなかで最も有名なヒット作でありながら、作風としてはともにかなりイレギュラーなものなのである。

それにもかかわらず、橋本も野村監督も、本来の自らの資質とはなじまない箇所も多い『砂の器』に渾身でのめって、その意図する方向に振りきって堂々たるメロドラマに仕上げ、観客をがっちりとつかまえた。この点が映画『砂の器』のとても面白いところなのだが、おそらく数多くの作品を手堅くまとめあげてきた橋本と野村監督は、これだけいつもと違う難儀な作品であることにこそ新鮮な挑戦心をかきたてられたのであろう。

映画『砂の器』公開当時の新聞広告

<著者プロフィール>

樋口尚文

映画評論家/映画監督。1962年生。早稲田大学政治経済学部卒。戦後日本映画史を再検証する著作多数。映画評論家、映画監督。主な著書に「大島渚全映画秘蔵資料集成」(国書刊行会/キネマ旬報映画本大賞2021第一位)、「大島渚のすべて」(キネマ旬報社)、「黒澤明の映画術」(筑摩書房)、「実相寺昭雄 才気の伽藍」(アルファベータ)「グッドモーニング、ゴジラ 監督本多猪四郎と撮影所の時代」(筑摩書房/国書刊行会復刊)、「ロマンポルノと実録やくざ映画 禁じられた70年代日本映画」(平凡社)など。2025年4月に「砂の器 映画の魔性」(筑摩書房)が、刊行された。