連載コラム「OZU活のすすめ」第6回 ~伊勢編 朝熊山登山 小津安二郎が歩いた遠足コースを辿る~

カテゴリ:連載コラム「OZU活のすすめ」

皆さまこんにちは。OZU活のすすめ第6回は朝熊山をご紹介します。伊勢市の東端から鳥羽市にかけて稜線を描く、標高555mの朝熊山。山上からは伊勢市街、鳥羽市街を一望でき、街並みの向こうには視界いっぱいに広がる伊勢志摩の海と、美しい島々を眺めることができます。

古くから山岳信仰の対象とされ、山上にある金剛證寺は、平安時代に空海が開いた名刹です。伊勢神宮の北東に位置する金剛證寺は、神宮の鬼門を守る寺として信仰を集めました。お伊勢参りは伊勢神宮だけでなく、金剛證寺へもお参りするのが習わしだったそうです。

朝熊山には、伊勢方面、鳥羽方面、志摩方面から金剛證寺へ至る、幾つもの参拝道があります。これらの道は「岳道(たけみち)」と呼ばれ、それぞれの地域を結ぶ生活道でもありました。山上からの眺めが素晴らしい朝熊山は、岳道を歩いて登山を楽しむ人も多く、地元の子供達の遠足コースとしても定番です。小津監督も中学3年の春、友人達と朝熊山に登ったことを日記に記しています。

大正7年4月28日(日)晴朗 暖

朝食をすませて草鞍をはいて弁当を

携へて稲田、池部、木下・海住と朝態山

登山の旅路につく

□にて漸く豆腐屋につき辨当を開

く學校も良く見へた

中山先生W共に行た、槌賀先生は小

學校の先生同伴でがん/\を下げて行

た、奥の院に行つた、中山先生よりミルクキ

ヤラメルを賜はつて帰は急の道なり

學生もるた

豫記 同日の出銭 キヤラメル十銭 うどん五銭

ひやしあめ三銭 瓦代五銭 二軒茶屋二銭

※□は判読不明

引率の槌賀先生は博物学の教師で、日曜日に生徒達を集め、野外実習に連れ出すことがあったそうです。がんがん(植物採集用の胴乱)を下げている様子から、この日の遠足も搥賀先生主催の野外実習だったのかもしれません。朝熊峠にあったとうふや旅館でお弁当を開き、金剛證寺の奥の院に立ち寄ったことが記されています。キャラメル、うどん、ひやしあめ等お弁当の他にも色々買い食いを楽しんだようですね。日記を元に小津監督が歩いた登山コースを辿ってみます。

さて、伊勢方面から朝熊山へ登る主な岳道は3つあります。

【宇治岳道】伊勢神宮内宮近くから金剛證寺に至る。朝熊岳道と合流する朝熊峠まで約6km。

【朝熊岳道】伊勢市朝熊町を起点とし、朝熊峠で宇治岳道に合流する。朝熊峠までは約2.4km。

【楠部岳道】伊勢市楠部町を起点とし、楠部峠で宇治岳道に合流する。楠部峠までは約1km。

どの岳道を歩いたのか小津監督の日記には書かれていませんが、今回は楠部岳道から登ることにしました。宇治山田中学校の資料やOBの手記によると、朝熊山への遠足や長距離徒歩競争(マラソン大会)の際は、楠部岳道から登ったそうです。

楠部岳道の登山口には駐車場がないため、近鉄五十鈴川駅からタクシーを利用しました。今は歩く人も少ないのか、道には落ち葉や小石が積もっています。落ち葉の中から小さなヒキガエルが飛び出し、思わず悲鳴を上げてしまいました。林の奥からは、縄張りに入り込んだ私達を警戒する鹿の鳴き声が聞こえます。突然一頭の雌鹿が目の前を横切り、斜面を駆け上っていきました。

スタートから40分程で楠部峠に到着しました。振り返ると伊勢の街並みが一望できます。楠部峠にはかつて茶屋があったそうです。そろそろ一服したい気分ですが、残念ながら今は石垣が残るのみ。茶屋で使われたものか、周辺には古い陶器のかけらが沢山落ちていました。

楠部峠からは宇治岳道を歩きます。陽当たりの良い木々から、ウグイス、ホオジロ、コジュケイ等、鳥達の囀りが賑やかに聞こえます。緩やかな道が続きますが、その分距離が長いのが辛いところ。所々に急勾配の坂もあり、中々しんどい道のりです。

スタートから2時間、楠部峠から1時間20分で朝熊峠に到着しました。小津監督の日記に書かれている「漸く」という表現がピッタリです!朝熊峠にはかつてとうふ屋という朝熊山唯一の旅館がありました。創業は江戸時代と古く、最盛期には本館、別館の2棟があり、併設された食堂では、新鮮な魚介類を使った和洋食が楽しめたそうです。

こちらは大正6年の登山記念スタンプが押された朝熊峠の絵葉書です。朝熊峠は十八州台と呼ばれる展望の名所で、眺めのいい広場にはとうふ屋が経営する休憩所がありました。うどんやひやしあめはこの休憩所で食べたのかもしれませんね。

私達もとうふ屋跡でお弁当を開きました。汗をかいたので、塩をたっぷり振ったゆで卵の美味しいこと!小津監督達が食べたお弁当はどんなだったのでしょう。昭和3年卒の宇治山田中学校OBの手記によると、寄宿舎から潮干狩りに行った際、握り飯5個に佃煮と大根漬けを添え、竹の皮で包んだお弁当を作ってもらったそうです。文字を読むだけでも美味しそう!小津監督も寄宿舎で握ってもらったおにぎりを頬張ったのかもしれません。

おやつにはぜひ、小津監督が食べたキャラメルを持参したいところ。中山先生からもキャラメルのお裾分けを頂いていることから、大正7年当時、キャラメルは既に遠足の定番おやつだったことが窺えます。ひやしあめやうどんの価格と比べると、10銭のキャラメルはなかなか高価なお菓子だったのではないでしょうか。

お弁当が済んだら、金剛證寺奥の院へ行ってみましょう。朝熊峠から金剛證寺へは徒歩20分程。奥の院の参道には背丈を優に超える巨大な卒塔婆が立ち並び、厳かな雰囲気が漂っています。伊勢志摩地方では人が亡くなると、宗派を問わず奥の院へお参りし、卒塔婆を立てて供養する「岳参り」という風習があります。山中には人の霊が集まる他界があり、亡くなった人の魂は他界に行くという死生観が受け継がれているそうです。

参道を抜けると、奥の院「呑海院」に到着です。奥の院は遠く富士山まで見渡せる富士見台としても知られ、小津監督が訪れた大正7年当時は、境内に展望台があったそうです。

現在は展望台があった場所に、懐かしい雰囲気の茶屋、富士見亭竹屋さんが建っています。こちらの名物はこんにゃくのおでん。柚子がふわりと薫る甘味噌が大変美味しかったです。窓からの眺めが素晴らしいので、ぜひ窓際に座って休憩されることをお勧めします。

奥の院でのんびり休憩し、朝熊峠へ戻ってきました。小津監督の日記に「帰りは急の道」とあるので、下山は勾配の急な朝熊岳道を歩きます。岩肌が剥き出しの箇所もあるので、滑って尻餅をつかないよう慎重に歩を進めます。多くの人が歩いて丸く削られた岩肌から古道の風格が感じられます。

朝熊岳道の中程に十町橋という橋が掛かっています。かつてはこの橋の下を、日本最大の急勾配を誇る朝熊山ケーブルカーが走っていました。欄干から見下ろすと、藪に覆われた斜面に規則正しく並ぶ軌道跡を見ることができます。

大正14年に開業した朝熊山ケーブルカーは東洋一の施設と謳われ、多くの観光客が訪れました。昭和8年10月、29歳の小津監督は伊勢に2日間滞在し、朝熊峠のとうふ屋旅館を訪れています。その時は徒歩ではなく、チョコレート色のケーブルカーで山上へ昇ったかもしれませんね。

朝熊山ケーブルカーは第二次世界大戦中の昭和19年に営業を休止。レールは軍需品として供出され、戦後も再開されることはありませんでした。とうふや旅館はケーブルカー休止と共に寂れ、戦後は茶屋として臨時営業を続けましたが、昭和39年、火災により焼失したそうです。

朝熊峠から1時間15分で朝熊岳道登山口に到着。登山口から徒歩10分程の近鉄朝熊駅から電車で帰宅しました。この行程を草鞋で歩いたとは、当時の学生達の健脚ぶりに驚かされます。翌日は予想通り筋肉痛になりましたが、大変充実したOZU活でした!秋の遠足に小津監督が歩いたコースを辿ってみては如何でしょうか。下調べは入念に、装備は万全に整え、安全に登山をお楽しみください。

文:ごとう ゆうこ

※朝熊峠 十八州台、朝熊山ケーブルカーの写真は筆者私物の絵葉書より掲載

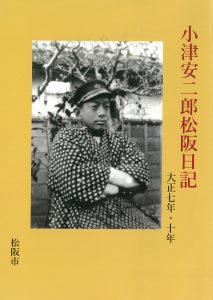

「小津安二郎松阪日記」について詳しくはこちら https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujirou.html

小津安二郎監督公式サイトはこちらhttps://www.cinemaclassics.jp/ozu/